新着情報

5-1. ガラス (2)

そもそもガラスと呼んでいる物体は何を指すのでしょうか。必ずしも透明で堅いものというわけではありません。化学的に1つの厳密な定義を与えるのは難しいようで、物質のある状態を指していたり、特定の物質の種類を指していることがあるようです。物質のある状態というのは、原子レベルの話になりますが、アモルファスとも言われる非晶質固体のことで、結晶のように並進的な長距離の秩序は持たないものの、短距離秩序がある状態ということです。天然に存在する鉱物の大半が非晶質ということで、ガラスも元はと言えば自然のなかで見つけられたものでした。もう一方の物質の種類ということであれば、ケイ酸塩を主成分とする物質を指し、それ以外を主成分とする場合にはその物質を指して○○ガラスと呼ぶことがあるようです。

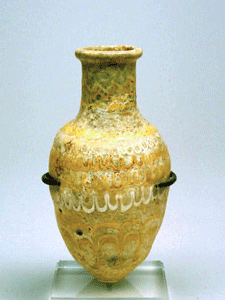

歴史的にはガラスは建築物が使われるはるか以前から、人類に利用されてきました。火山から噴火した溶岩がガラス質状に固まった黒曜石が矢じりや石包丁として、天然ガラスは石器時代から活用されています。人がガラスを製造する様になったのは紀元前4000年、エジプトやメソポタミア文明でガラスのビーズがつくられていたという記録があるようです。

図5-1-2:メソポタミアのガラス容器

5-1. ガラス (1)

5. オフィスビルの素材

オフィスビルに限ったことではありませんが、言うまでもなく建物は様々な素材でできています。本章では建物に使われている各素材にスポットを当てて、オフィスビルを考察してみたいと思います。

そこでまず、本稿では「ガラス」について書きたいと思います。現代において一般建築はもちろんですが、特にオフィスビルにおいては、ガラスはなくてはならない素材です。建物内に多くの光を取り込み、開放的な空間を実現するために、外壁をガラス張りのカーテンウォールとするのは現代のオフィスビルのクリシェとなっていますし、先のミースの稿で紹介したシーグラム・ビルディングのようにモダニズムの建築を象徴する1つのイコンとなっているといっても過言ではありません。その一方で環境問題、特にCO2排出削減が世界的なテーマとなっている今日では、冷暖房など空調設備との兼合いの中で熱負荷の問題に一番晒されており、Low-eガラスや複層ガラスといった技術革新が現在進行形で進んでいる素材でもあります。

図5-1-1:シーグラム・ビルディング

今回も歴史の流れの中で建築の中でガラスがどのように扱われてきたかを追いたいと思います。

3-3. ミース・ファン・デル・ローエ (5)

先述の通り、この「ユニバーサル・スペース」はコンセプトとしては理解できますが、用途によっては無理があることもありました。その中で一番このコンセプトが嵌まった用途がオフィスビルだと言えるでしょう。

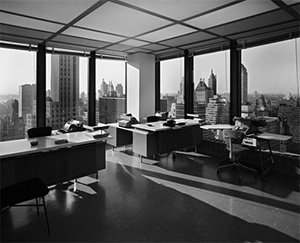

図3-3-6:シーグラム・ビル

1958年にニューヨークに竣工したこのシーグラム・ビルは、ミースが設計した数少ないオフィスビルの1つです。敷地の前面に対して大きな公開空地を設け、鉄とガラスでシンプルな直方体の建物ボリュームとしています。コアとなる部分にエレベーターと階段といった縦動線及び水廻りを集中して、外周周りは建築的には間仕切りのないオフィスをレイアウトしています。

図3-3-7:シーグラムビル内観

この内観写真を見て、現代的な感覚でいって全く違和感がないかと思いますが、まさにこの空間性がこのときから脈々と現代まで続いているからです。違った言い方をすれば、ミースによって既にオフィス空間の原型は完成されてしまったと言えるでしょう。僕のような現代の建築家は、この50年以上前に完成された空間を下敷きに設計をしているのですが、今後はそれを超えていくことが大きな課題でしょう。

3-3. ミース・ファン・デル・ローエ (4)

図3-3-4:ベルリン新国立ギャラリー

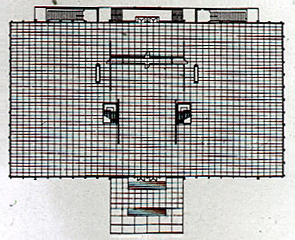

ここまで写真に出した4つの建物の用途はそれぞれ住宅、博覧会展示場、大学ホール、美術館です。そのいずれにも共通することが、建築としては構造を成立させるための最低限の柱と壁しかなく、ほぼガランドウのガラス張りの箱であるということです。これはまさに「近代5原則」で謳われた「自由な立面」の1つのあり方であり、当時の構造技術の発展の賜物です。下図にIITクラウンホールの地上階の図面を例として挙げますが、構造としては四角いガラスの箱の外周周りに柱があるのと、真中あたりに幾つかの壁があるだけです。

図3-3-5:IITクラウンホール・プラン

とても大雑把な話をすれば、規模は違えどこれと似た様なプランがその他の建築物にも展開されています。つまり、ビルディングタイプとしての用途的な対応は建物ではなくて、2次的な設えや家具で対応すれば良いではないか、建物は無限定な空間(indefined space)を用意して、機能的な多様性を担保しよう、というコンセプトです。住宅であろうと大学ホールであろうと、そうした時には建築はただのガラスの箱であるということです。

実際には先に例として挙げたガラス張りのファンズワース邸に一般的な感覚で住むのはかなり難しいでしょうし、ベルリン新国立ギャラリーも実は地下に部屋に区切られた展示室が詰まっています。とはいえ、ここで重要なのは彼が掲げていたコンセプトだということです。

3-3. ミース・ファン・デル・ローエ (3)

モダニズムの偉大な建築家の1つの特徴かも知れませんが、彼らは理念を一言で表した言葉を残していることがよくあります。サリヴァンで言えば「形態は機能に従う」であり、アドルフ・ロースであれば「装飾は罪悪」といった例があります。ミースの場合には、”Less is More”(より少ないことは、より多いことである。)や”God is in the details”(ディティールに神が宿る)といった言葉で、また彼の建築の特徴を端的に示す言葉としては”Universal Space”(ユニバーサル・スペース)があります。

この「ユニバーサル・スペース」が現代のオフィス空間の起源としてキーとなる概念だと思います。そもそもミース自身がこの言葉を発したかは定かではないのですが、ビルディングタイプに関わらず彼の作品に共通する空間性を表現した言葉です。というよりも、ビルディングタイプという括りを克服しようとした概念と言っても良いでしょう。どういうことか彼の作品とともにみてみます。

図3-3-3:イリノイ工科大学(IIT)クラウンホール