新着情報

5-5. 耐火被覆 (2)

建物が鉄筋コンクリート造の場合、コンクリートそのものが熱にある程度強い素材ということもあって、中に埋設している鉄筋から表面までの距離(かぶり厚)と1辺の長さによって、耐火の時間が位置づけられており、例えば柱の場合だと1辺25cm以上でかぶり厚が3cm以上だと2時間耐火、1辺40cm以上でかぶり厚が3cm以上で3時間耐火、といったように決まっています。鉄筋コンクリート造の場合、耐火建築物であることよりも構造計算が成立する条件の方が厳しいことが多いので、それほど耐火被覆が意匠上クリティカルになってくることは少ないです。

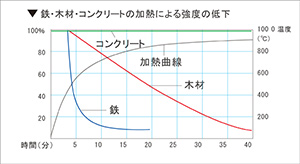

図5-5-1:コンクリート、鉄、木材の熱と強度の関係

一方で鉄骨造の場合には、鉄という素材が熱に対しては相対的に弱いので耐火被覆の材料の検討は必要になってきます。上図を見てみると、加熱に対してコンクリートが殆ど強度を低下させないでいられるのに対して、木材は加熱時間に比例して強度が落ちるということ、また鉄についてはある段階で急激に強度が低下してしまうということが分かります。つまり鉄骨造については、熱伝導率も高いですし、隙間なく耐火被覆によって鉄部分を覆うことによって、火災時の熱が構造体に伝わらないようにすることが耐火建築物としていかにシビアかということが分かります。

5-5. 耐火被覆 (1)

5.オフィスビルの素材

今回は少し建築プロパー向けの素材について、表に現れてくるシーンが少ないと思われる耐火被覆についての稿にしたいと思います。

以前に8-3で火災について論じましたが、その際には耐火建築物の定義、耐火構造や防火構造について整理しました。その折には耐火被覆については触れていませんでしたが、遮炎性(延焼防止)と非損傷性を担保するために「主要構造部を耐火構造」としたものを耐火建築物の要件としています。具体的にはその耐火構造の耐火性能はある場所が一定時間加熱された場合に「構造耐力上支障のある変形などの損傷を生じないこと」(非損傷性)、「加熱面以外の屋内面が加熱物燃焼温度以上に上昇しないこと」「屋外へ火災を出す原因の亀裂などの損傷を生じないこと」(遮炎性)が要件となっていますが、それは具体的な材料やそのものの寸法などによって厳密に位置づけられています。

まずは「ある場所」についての「一定時間」の内容ですが、場所については柱、壁、床、はり、屋根、階段と部位に分かれており、さらに壁については外壁か間仕切り壁か、耐力壁か非耐力壁かが区分されています。また、外壁の非耐力壁については、延焼のおそれのある部分(隣地からの距離による)かどうかについても区分されます。その各部位について、階数ごとに最上階から数えて上から4階まで、最上階から数えて5階から14階まで、最上階から数えて15階以上の階、というように高さ関係からも場所は位置づけられます。例えば20階建てのビルがある場合に、最上階から4階まで、つまり17階から20階まではその階からはすぐに人が避難できるので耐火の時間が短くても良いですが、6階以下の階は20階から避難して下りて来るのに時間がかかるために耐火の時間が長くなければならない、といったようなことになります。つまりそれらの場所に応じて、耐火時間が30分、1時間、2時間、3時間というように耐火構造の条件が決められています。

3-4. 近代日本のオフィスビル (8)

図3-4-9:旧千代田生命本社ビル

前述のパレスサイドビルとほぼ時を同じくして、1966年に建てられたのが村野藤吾設計の上図、旧千代田生命本社ビルです。元々は千代田生命の本社ビルとして建てられたものの、2000年に倒産したことを受けて目黒区が建物を引き受けて、大規模な改修を経て2003年からは目黒区役所庁舎として使われています。前述のパレスサイドビルでは当時としては構成的な新しさが表現の水準でうまくマッチしていたのに対して、こちらの村野藤吾の作品はどちらかと言えば建築家村野藤吾らしい表現主義的な作風、端的にいえば艶っぽさが魅力の大きな部分を占めるように思えます。上図の外観を「竣工当時の周辺の街のスケールに合わせた表現である」と解釈している方もいらっしゃるようですが、それよりもやはり目が眩むようなPCフレームの反復をファサードの表現としていると見た方が素直なように思えますし、インテリアの階段の表現を見てもやはり村野好みが存分に発揮されているとしか見えません。

図3-4-10:旧千代田生命本社ビル階段

図3-4-11:旧千代田生命本社ビル茶室

ちなみに目黒区役所となった今でも、オリジナルの茶室が保存されており、区民利用されているほか、建築ガイドツアー時に見学が出来るようです。

一般的にオフィスビルというと、あまり作家性が強すぎずニュートラルでドライな建築が多いように思いますが、築50年近くを経て、このような村野藤吾の好みが強く出た建物でも元発注者から受け継がれて、現在でも区役所が引き続きオフィスとして使い続けていることを考えると、自らが抱くオフィスビルという枠組みから少し発想をズラしていくよい参考例なのかもしれません。

3-4. 近代日本のオフィスビル (7)

図3-4-7:パレスサイドビル

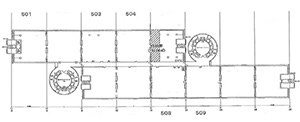

霞ヶ関ビルのようにコアを建物の中心に据えて、その廻りを執務空間として使うという構成がオフィスビルの最も基本的な構成でしたが、それを覆したのが日建設計の林昌二の設計で1966年に竣工したパレスサイドビルです。その名の通り皇居のお堀端に建てられているこの建物は、敷地が細長い形状のため建物も細長い平面形状をしています。そのため、前述の中心にコアを据えるプランニングがなじまなかったので、矩形の執務空間に対して円筒形のコアを用意して、そこに階段とエレベーターといった縦動線を集約させています。二方向避難などを考慮するとそのコアは2ヶ所に分散させて配置させるべきなので、雁行する矩形とその中心を通る廊下、そして雁行した凹み部分を埋める形で円筒形のコアが入るという平面構成になっています。また外観においても、白い円筒部分が象徴的に外に現れるかたちでその構成をそのまま外に表現しています。

図3-4-8:パレスサイドビル平面図

かつてルイス・カーンが1950年代中頃以降に、served space(サービスされる空間)とservant space(サービスする機能空間)という2つのスペースの位置づけを下敷きにペンシルベニア大学リチャーズ医学研究棟などの名作建築を世に送り出していましたが、このパレスサイドビルもこれら2つのスペースのあり方を巧みに建築の表現にしている例と考えられるでしょう。

3-4. 近代日本のオフィスビル (6)

図3-4-6:霞ヶ関ビル平面図

この霞ヶ関ビルの平面図を見てみると、シカゴ、ニューヨークの摩天楼来のベーシックなプランニングがなされていることが分かります。きれいな長方形の外形に対して、ほぼ相似形といえるコアを中心にもち、その廻りに執務空間が配置されています。ここでは外壁の廻りのピッチに合わせた柱がコア廻りにも対応していますが、コア廻りに地震力を受け持つ耐力壁はありません。ここでは柔構造という構造形式が考えられているそうで、建物を固めるのではなく柔らかくしておくことで建物の固有周期を長くして、地震に見舞われたときでもその揺れと同期しない、という考え方がとられているようです。これは関東大震災以降の構造設計の研究が進む中で、築1000年を超える法隆寺の五重塔からヒントを得たといわれています。

執務室はコアの外周を廻り、がらんどうの空間です。コアの外側の廊下は執務室を短手方向に区切っても出入口が確保できるようにと配慮されたものです。コア内は主に縦動線のエレベーターと階段、水廻り、倉庫、それに消防設備で占められていますが、こうして見るとエレベーターの数が計23台(サービスエレベーター2台を含む)もあり、いかに超高層ビルの縦動線がその面積の多くを占めるかがよく見えてきます。