新着情報

2-3. 近代/ビルディングタイプ (9)

このように19世紀における新たな用途的な要求による新しいビルディングタイプの創出は必然とも言えました。また、それと同時に産業革命に伴った建築技術の発展もあり(当初はその技術は建築物には用いられませんでしたが)、先に挙げたリヨン駅の例もそうですが新しい技術とビルディングタイプの呼応がみられるようになります。ただし、リヨン駅の場合はそれぞれの場所での断片的な対応関係であり、それが全体性をつくるとは言えず、旧来の歴史主義から抜け出せずにいます。

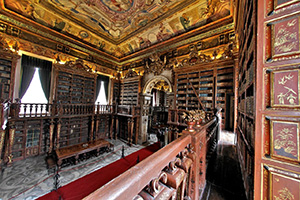

その点、1850年前後にHenri Labrouste(アンリ・ラブルースト)が手がけた2つの図書館は、技術とビルディングタイプの対応が見事に合致しています。図書館自体は19世紀以前から大学があったこともあり、大学図書館として存在はしていましたが、現在とは違い当時は大学内に入れるのはごく一部のインテリ層であったことは想像に難くないことです。美術館と同様に図書館も啓蒙思想の波を受けて、市民に開かれた建物に向かいます。

図2-3-8:コインブラ大学図書館

2-3. 近代/ビルディングタイプ (8)

世界で初めての鉄製の構造物として有名なのはイギリスのIron Bridge(アイアンブリッジ=鉄橋)で、1779年に完成しており、ユネスコの世界遺産にも登録されています。錬鉄が製造できるようになったために、より大きな構築物に鉄が使われるようになったのです。

図2-3-7:Ironbridge

現在では鉄骨造というのは、木造やRC造と並んで一般的な建築の構造体ですが、産業革命当時は建築物の構造体としては認められず、もっぱらこの様な土木構造物に利用されていました。さきにリヨン駅(1849年)の例を出しましたが、駅のメインの機能となる線路やホームといった部分は、大空間をつくる必要もあったので鉄の構造体が活用されて屋根を支えています。一方で街からの見える部分はあくまでも旧来の建築の様式を踏襲することで、(いわゆる)美観を保つと考えたのでしょう。このように新たな用途に対応するために鉄を利用した空間をつくる一方で、旧来の石造のファサードをつくるための建物を、場所を明確に分けてつくるという構成が駅のビルディングタイプとなったと考えられます。事実、その後の欧州の終着駅の建築の設計を見ていると、殆どが同様の構成でつくられています。

2-3. 近代/ビルディングタイプ (7)

ところが当時の建築家たちは、新たな公共的な建物の設計を依頼されても困ります。なぜなら今までにそんなものは存在しませんでしたから、参照する例がありません。あるいは場合によると全く困らなかったかも知れません、建築物はかくあるべきという思いがあるでしょうから。つまり駅であれば、建物のファサード(大雑把に言えば、外観)には従来通りのデザインを割り当てておいて、実際に駅として重要な部分と思われる蒸気機関車を迎え入れるホームなどの空間には、汽車が吐き出す煙がこもらない様な大空間を別に用意することで、お茶を濁したと言えるでしょう。

図2-3-5:リヨン駅外観

図2-3-6:リヨン駅内観

ここで話がそれますが、19世紀中頃から鉄を構造材料に使用した建築物が徐々にみられ始めます。鉄は先史より存在していますが、産業革命を期に製鉄に木炭を利用していたものが、石炭が利用できるようになりました。それと関連して、それまでは銑鉄という鉄中の炭素成分が多く脆い鉄から、錬鉄という強い鉄を石炭による高温の炉で製造することが可能になりました。

2-3. 近代/ビルディングタイプ (6)

絵画史などと同じように、建築史において時間と場所の流れを追って、様式の流れをみることは1つの前提です。西洋建築史の場合、エジプトやギリシアに始まり、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロック、ロココという一連の流れです。ところがこの流れは18世紀末で滞ります。19世紀に入ると歴史主義と呼ばれるネオ・クラシシズム(新しい・古典主義)やネオ・ゴシックといった様々な様式が入り乱れる時代となります。先に述べたように、産業革命やフランス革命といった政治体制の変化など、18世紀末の社会の変革は建築にも近代化する必要を迫りましたが、この時は路頭に迷っている状態と言えます。建築史においては度々、暗黒の時代として語られます。なぜそうなってしまったかと言えば、それまでの「建築」は、ビルディング・タイプでいえば宮殿であり、教会であり、貴族の邸宅だったからです。それが産業革命が起こり鉄道が走るようになれば駅舎が必要になりますし、市民のための美術館なり図書館なり、公共的な建築物が要求されたわけです。

図2-3-4:パリ市庁舎

2-3. 近代/ビルディングタイプ (5)

日本における近代は明治以降といわれていますが、西洋におけるそれは産業革命やフランス革命が1つの時代の区切りとして扱われています。(余談ですがフランスの美術史では近代[moderne]はルネサンス以降です。)そのような区切り方がされている理由は、1つには封建社会から市民社会に体制がシフトしたことです。社会の主役が市民になったことで新しい建築のビルディング・タイプが必要となってきました。

美術館を例えにすると、長い間王侯貴族は美術品を収集し、一部上流階級の人たちの間のみでそれらを鑑賞できれば良かったものが、フランス革命以降を啓蒙思想の広まりもあり、市民も平等にそれら美術品を鑑賞できるような要求が出てきました。その要求に応える形でかつて宮殿として使われていたルーブル宮は、美術館として利用されることになりました。元々、宮殿として使われていたものですから、当然個室が並列的に繋がっていくような空間構成となっています。現在も美術館の典型と言えば、展示室が一方通行の動線に沿って並ぶものですが、それは元来は宮殿を再利用して美術館と言うビルディング・タイプが成立したという名残と言えましょう。