新着情報

6-1. 机 (9)

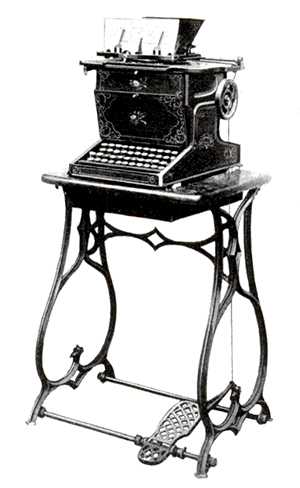

図6-1-14:ショールズ&グリデン・タイプライター

このタイプライター、パッと見でお分かりのように、あたかもピアノのようであり、あるいはミシンのようでもあります。この足のペダルのところは紙を送るためのものでしょうか。このタイプライターの発明者はそのなの通り、ショールズ氏と彼を助けたグリデン氏とのことですが、その特許権はE・レミント・サンズ社という会社に売却されました。現在でも銃器メーカーとして存続しているこの会社は、当時はミシンの製造もしていた様なので、あたかもミシンの様な形になったのでしょう。また文字を書くという行為を思い返せば、机と一体化しているようでもあります。ちなみにこの当時のタイプライターは印字された面が紙の裏側にあり、タイピングしている人はその文字を確認できなかったようです。20世紀に入ってから、それも改良され、現在でもイメージするタイプライターの型となりました。

その当時のタイプライターと机をセットで見てみましょう。

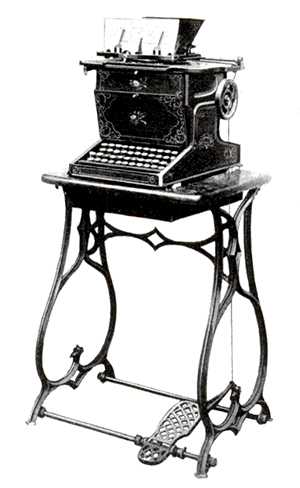

図6-1-15:タイプライター用机

これが典型的なタイプライター用の机で、タイプライターを置く部分の高さが低い位置に設定されています。これは明らかにタイピングの身体の動きに合わせたものでしょう。現在ではキーボードは優しいタッチでもパソコン上に反映されますが、インクリボンを通して型で押していたタイプライターはある程度、力強く指で叩く必要がありました。昔の映画で、女性が「パチッ、パチッ」と小気味良い音を立てている場面を思い出します。

6-1. 机 (8)

図6-1-13:パソコン・インターネット普及率

ついでの話ですが、パソコンの普及に伴ってインターネットも劇的に普及しています。98年時点で10%程度だったものが、2003年時点では90%近くまで上昇しています。この原稿を書くにあたって古代ギリシア及びローマ以来の多くの情報をインターネット経由で得ていますが、それらもここ10年程度でインターネット上にアップされているということでしょう。歴史をギュッと凝縮した様な気持ちがします。

さて、机の話に戻りますが、何を書きたいかと言えば、机は1000年以上もの間、事務仕事において紙上にペンで書き物をする場でしたが、コンピューターの様な器械がその机の位置づけを変えたのではないだろうか?ということです。今から振り返れば、パソコンの前にはワープロがありましたし、それより以前にはタイプライターがありました。

ここでタイプライターの歴史を詳細に追うことはしません。というのも、意外とその歴史は複雑なようだからです。18世紀初頭にそれらしきものが発明された以降、改良を重ねながら徐々に世間に広まっていきました。タイプライター(typewriter)という言葉が与えられ、一挙に普及したものはSholes and Glidden Type-Writer「ショールズ&グリデン・タイプライター」で、下図のようなものです。

図6-1-14:ショールズ&グリデン・タイプライター

6-1. 机 (7)

この原稿を書いているのもそうですし、この原稿が掲載されているものもいずれもコンピューター上でのことです。現在では書類の作成や管理は100%近くコンピューターによってなされていると言っても良いでしょう。いわばデスクワークの殆どは今やコンピューター無しでは出来ないということでしょうが、いつ頃からこのような傾向になったのでしょうか。

図6-1-13:パソコン・インターネット普及率

内閣府と総務庁による調査結果をグラフ化したものが、上掲の資料です。この調査は世帯ベースの調査なので、正確にオフィスでどの程度使われていたかということは追えませんが、大雑把に状況を掴む意味では良い資料だと思います。パソコンの普及率が80年代まで10%台前後が続いていたのは、一部の専門家のみの利用だったと考えられますが、90年代後半になると右肩上がりのカーブで急激に普及しています。思い返せば、95年にwindows95が発売されて、ニュースでも大々的に取り上げられました。私事ですが、特にコンピューターとの関わりも、ましてや触ったこともない我が家にIBMのパソコンが届いたのも、ちょうどその頃でした。

6-1. 机 (6)

このようにアール・デコにおいて机の意匠のラディカルな転換があったその後、デザインの潮流としてはモダニズムやポスト・モダニズムといった時代が続きます。その当時の権力者の趣味を反映していた意匠をつくっていた時代からは変わって、建築家が自らの建築に置くための、建築観を反映したデザインの机をデザインしている例が見られます。

図6-1-10:リートフェルトの机

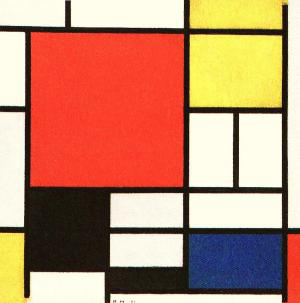

1つの極端な例がデ・ステイルというオランダの運動を推進したG・T・リートフェルトのこの机です。この運動はモンドリアンやテオ・ファン・ドゥースブルフといったメンバーとともに、水平と垂直といった限定された要素によって作品を構成するというある種の抽象主義を進めたものでした。

図6-1-11:モンドリアン

上のリートフェルトの机も幾何学的には長方形と円といった要素、色も白黒のほか三原色(赤・黄・青)で構成したものです。机とともに椅子も同様にデザインされ、更には建築物としてシュレーダー邸という住宅が設計されています。

図6-1-12:シュレーダー邸

このように建築の中で家具が位置づけられ、建築家の概念を強く表象するようになりました。その一方で、我々が現在使用している机は別物のようにも思えます。

6-1. 机 (5)

20世紀に入ると建築や室内装飾の世界にアール・デコ[Art Deco]という様式が登場します。最も流行ったのは1920年代で、それまでのアール・ヌーボーから打って変わって、工業製品が世の中に多く出回るようになり、それに刺激を受けて、幾何学をモチーフにデザインが構成されています。日本でも旧浅香宮邸(現・東京都庭園美術館)がアール・デコの秀作として有名です。

図6-1-6:旧浅香宮邸

私見ではありますが、机に関して言えばこのアール・デコは机のあり方をラディカルに突き詰めている意匠が多くみられると考えています。というのは、それまでは装飾で様々な様式を実現してきたものの、アール・デコという円や四角といった単純な幾何学な組合せで、机という小さなオブジェを構成するには違った思考が必要だからです。それまでは気が付かないうちに繰り返していた当たり前な構成を、幾何学の組合せで再構成することに成功しています。それらは即ち、机は足が4本、あるいは両側で支えられなくても良いということや左右非対称であっても構わないということ、あるいは平面的に四角くなくても構わないということです。

図6-1-7:アール・デコの机1

図6-1-8:アール・デコの机2

図6-1-9:アール・デコの机3