新着情報

7-1. 熱環境 (7)

例えば20℃の気体があったとします。分子は自由に動いている状態です。その気体をグッと圧縮したらどうでしょうか?分子は自由に動けなくなりますので、運動エネルギーが小さくなります。エネルギー保存の法則という物理の法則があります。極端に簡単にいえば存在するものは無くならないということでもあるのですが、要するにこの場合には運動エネルギーが減った分は別のエネルギーの状態に変換されるのですが、それが熱エネルギーです。即ち気体の温度は20℃から上昇します。狭いところで激しく分子がぶつかっているところを想像すると、確かに熱くなりそうです。(走っている車にブレーキをかけると摩擦熱が発生しますが、これも運動エネルギーが熱エネルギーに遷移するあり方の1つですね。)

逆の場合の方はこのような体験をしたことはないでしょうか。ペンキや虫除けのスプレーには圧縮したガスが入っています。それを噴射すると容器が冷たくなっています。あれは圧縮したガスが一挙に膨張し、熱エネルギーが失われるため冷たくなるということです。

7-1. 熱環境 (6)

開発当初のエアコンが気化熱を利用したものであったというのは簡単に前述しました。現在利用しているエアコンの仕組みも気化熱は関係しています。一般的に業務用も家庭用も、エアコンには室内機と室内機があります。冷房運転の場合、簡単に言ってしまえば、室内の熱を室内機で吸収し(結果として冷風が出ています)、室外機でその熱を排出するというサイクルです。冷房時の室外機前の熱風を受ける不快さは誰もが経験していることですね。

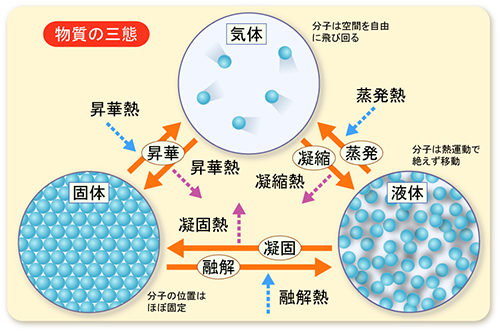

高校時代の懐かしい物理学の話になりますが、物質には個体/液体/気体という三態があり、分子の状態によってそれぞれの態を遷移します。分子が自由に動いている状態が気体で、緩やかに関係している状態が液体、がっちり結びついている状態が個体というイメージを持てば良いでしょう。その状態と言うのは熱が関係しているというか、熱(あるいはエネルギーと言っても良いでしょうか。)の状態によってその三態が決定されます。例えば気体は分子が自由に動いている状態、即ち運動エネルギーが高い状態で、逆に個体は分子が動いていないので運動エネルギーが小さい、低いとイメージです。

図7-1-2:物質の三態

7-1. 熱環境 (5)

エアーコンディショニングの技術の始まりは18世紀あたりから、気化熱を利用したものでアルコールやアンモニアなどを気化させるものでした。20世紀初頭に温度とともに湿度も調整できる技術が開発されましたが、鉄などの他の技術と同様に、印刷工場の製造過程を改善するために設計されていました。その後、徐々に建築や自動車などの熱環境を調整するために普及していったようです。先の谷崎潤一郎の文章は1935年のものですから、発明から約30年後には日本の公共空間にも一部は登場していたようです。

図7-1-1:エアコン普及率

とは言え、実際にエアコンが一般家庭への普及が始まったのは1960年代に入ってからのようで、80年代にかけて約半数の世帯がエアコンを使用する程度のペースです。黒澤明の1963年の映画「天国と地獄」では、金持ち社長がエアコンを所有しており、それがある意味で富を象徴しており、それほど家庭には稀なものだったのでしょう。またその頃の映画の夏のシーンを見てみると、ネクタイをせずに開襟シャツを着ていることが多いです。現在では夏場のクールビズの動きが進んでいますが、そもそも夏までネクタイを着用するのは冷房装置の普及がしていった60年代以降ということで、その時分にはエアコンがかなりオフィスの風景を変えたものだと思われます。

7-1. 熱環境 (4)

現代のオフィス空間を想像すると、ほとんどのデスクにパソコンが並んでいるのではないでしょうか?特にデスクトップ型のパソコンは大きな熱源ですし、それがたくさん並べば暖房がなくても冬でもさほど寒くはないかもしれません。逆にエアコンがなければ夏は地獄のようでしょう。

谷崎潤一郎が「旅のいろいろ」というエッセイの中でこのようなことを書いています。

「冬旅行をして困るのは、汽車、汽船、ホテル、旅館、電車、自動車等で、暖房の設備があるものとないものとあり、かつその温度がまちまちであるために、風邪を引き易いことである。…(中略)…尤も、ビルディングの冷房装置でもヤラレることがあるのだから…」

この文章は昭和10年(1935年)7月の文藝春秋が初出だそうで、つまりこの当時には暖房はもちろんですが、一部では冷房装置がすでに建物に導入されており、しかも現在も同じ様に効き過ぎている状態があったということは少々驚きです。

以前の稿で近代の高層ビルを成立させた技術はエレベーターであると言うことを書きましたが、高層階における風の強さや安全性を考えると窓を開けることは困難ですし、そういう意味で空調技術もそのビルディングタイプの成立に一役買っていることは紛れもない事実でしょう。

7-1. 熱環境 (3)

兼好法師の『徒然草』とより前の時代には鴨長明が『方丈記』において、自らが住む庵(小屋、東屋)について、そのつくりを具体的に書いています。

「ここに、六十の露消えがたに及びて、さらに末葉の宿りを結べることあり。言はば旅人の一夜の宿を作り、老いたる蚕の繭を営むがごとし。これを中ごろの栖に並ぶれば、また、百分が一に及ばず。とかく言ふほどに齢は歳々に高く栖は折々に狭し。その家のありさま、世の常にも似ず。広さはわづかに方丈、高さは七尺が内なり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めて作らず。土居を組み、うちおほひを葺きて、継ぎ目ごとに掛け金を掛けたり。もし心にかなはぬことあらば、やすくほかへ移さむがためなり。その改め作ること、いくばくの煩ひかある。積むところわづかに二両、車の力を報ふほかには、さらに他の用途いらず。

いま日野山の奥に跡を隠して後、東に三尺余りの庇をさして、柴折りくぶるよすがとす。南、竹の簀子を敷き、その西に閼伽棚を作り、北に寄せて障子を隔てて阿弥陀の絵像を安置し、そばに普賢を掛き、前に法華経を置けり。東の際に蕨のほどろを敷きて、夜の床とす。未申に竹のつり棚を構へて、黒き皮籠三合を置けり。すなはち、和歌・管弦・往生要集ごときの抄物を入れたり。傍らに琴、琵琶おのおの一張を立つ。いはゆる折琴、継琵琶、これなり。仮の庵のありやう、かくのごとし。」

ざっと建物の概要をみてみると…、

「歳をとって終の住処で生活しているが、往年の100分の1にも及ばない。年を取るほど家は狭くなり、世間一般のものにも満たない。広さはわずかに方丈(4畳半)で、高さは7尺(約2.1m)以内である。土台を組み、簡単な屋根を葺いて、継ぎ目に掛け金をかけてある。不都合があれば簡単に移せるように、車2台で積めてしまう。東に3尺(約90cm)余りの庇をさして、南側には竹の簀子を垂らし…」

といった風に、まさにその後『徒然草』で書かれる様な涼しげな家を超えて、寒々しいあばら屋を思い浮かべることが出来ます。

四季が美しい日本ですが、夏の暑さは遥か昔から厳しかったのでしょう。冬が厳しい欧州の建築は石を積んで堅く閉じることを旨としていますが、日本を含めて東アジア、東南アジアの開放的な、風通しの良い建築は、やはり夏の暑さに如何に対応するかということが主眼におかれていたのでしょう。