新着情報

4-2. 自動ドア (4)

ヘロンの自動ドアの仕組みはこのようなものでした。しかし、結果だけ見れば、それは当時としては相当な驚きだったでしょう。祭壇に火を灯すことによって、神々が宿る神殿の扉が開くのですから。当時の人々の信心を深めるのには、もってこいの装置だったに間違いありません。

少々観念的な話になりますが、建築が存在することで初めて「内」と「外」という空間の概念が成立します。逆に言えば建物でなくても、「内」と「外」の関係を考えることが建築であるという言い方も出来るでしょう。「窓」や「扉」という建築物の部分は、その「内」と「外」の関係を繋ぐという意味で建築においてとても重要な部位です。窓は外と内における人の視線の関係や採光、通風といった環境的な関係をつくります。一方、扉については、人がその建築の内外に出入りするという行為をもたらす、即ち建築の内外という関係に加えて人がどこにいるかということにおいて、「こちら側」と「あちら側」という主体と客体の関係を位置づけるという意味もあります。

4-2. 自動ドア (3)

ところでエレベーターと同じく、自動ドアもそのアイディアは古く昔まで遡れます。

図4-2-1:Heron

「アイオロスの球」、別名「ヘロンの蒸気機関」の記述を残しているヘロンは、古代ローマ時代、アレクサンドリアで活躍した数学者であり、工学者です。彼はコインを入れると決まった量の聖水が出てくる自動販売機やオルガン、ギリシア劇場に於ける様々な仕掛けも発明しています。

彼が考案したという自動ドアというものは、上述の蒸気機関に近い発想から出来ています。密閉した容器に水を溜めて、そこに2本の管を通して一方を祭壇に、もう一方を別の入れ物に繋げます。その入れ物は滑車に吊るされていて、ドアの回転軸に接続されています。そこで、祭壇に火を灯します。すると空気が熱膨張して密閉容器内の水が押し出されもう一方の入れ物に水が溜まっていきます。その水が溜まる重さによって、滑車を経由して接続されていた扉が徐々に開くという仕組みです。

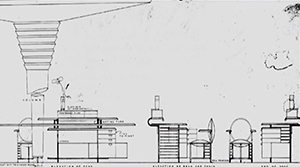

図4-2-2:Heron’s Door

祭壇の火を消すと温度が下がって密閉容器内の空気が収縮し始めるので、逆に重りとなっていた入れ物の中の水が密閉容器の方に吸われて扉が閉まるという仕掛けです。

4-2. 自動ドア (2)

自動ドアの有名メーカーと言えば国内シェアの半分を占める「ナブコ」が有名ですが、その技術的な特性もあって国内の製造メーカーは9社程度に限られています。ナブコは昭和28年にアメリカのNational Pneumatic社とドアエンジンの技術導入契約を結んだのを契機に、昭和30年代に入ってから徐々に国内の建物に導入され始めました。Pneumaticは「空圧」を意味している様に、当初は空圧式であったり、または油圧式のシステムで、電動式のものは時代が下がってからのこととなります。それ以前には蒸気機関やエレベーターと同じく、軍事目的や産業用に開発された技術で、昭和初期に軍艦に、1926年には山手線の車両に導入されたとの記録が残っているようです。1926年と言えば大正15年に当たりますので、建築に利用される30年以上前のことです。

自動ドアと言えば現在では戸がスライドして開く方式が主流ですが、アメリカでDee HortonとLew Hewittによって発明されたのは1956年(昭和31年)のことになります。正確な資料が残っていないのですが、つまり上述の自動ドアの先駆け達はスライド式ではなくて、折り戸や開き戸といった軸回転系の開閉方式だったのだろうと想像ができます。

4-2. 自動ドア (1)

4. オフィスビルの部分

オフィスビルに限ったことではありませんが、ある程度の人の出入りがある建物に入るエントランスには、現在では自動ドアが当たり前の様についています。

ヨーロッパに居ると自動ドアは早々見かけるものではありません。美術館などの公共施設やデパートといった大型の商業施設に於いても大抵は一般的なスウィングドアが主流です。高級なホテルやブティックでもドアマンがついていたりしてあくまでも人力で対応していたりします。大型のショッピングモールのような相当量の人の出入りがある施設や大型の病院など使用上の要求に応じて設置されるものに限られているかと思います。

なぜヨーロッパでは日本ほど普及していないかは解りませんが(*)、いずれにせよその状況と見比べると、日本では必ずしも必要である箇所以上に、自動ドアというものが慣習的に普及しているように思われます。

*ヨーロッパだと「機械は壊れる」ということが大きいかも知れません。事実、最近、病院通いをすることがあったのですが、途中で急患出入口の自動ドアが壊れてずっと開け放しになっていました。

3-2. フランクロイドライト (5)

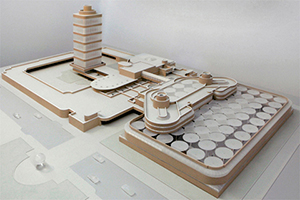

図3-2-6:model

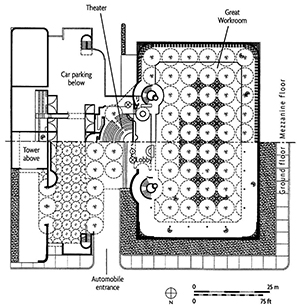

図3-2-7:plan

この模型とプランから建物の全体が把握できます。Great Workroomは図面の右側の部分です。建物の真中を貫通する道路から自動車でアクセスします。

図3-2-8:車寄せ

車寄せからGreat Workroomに向かって右側に吹抜けのエントランスホールがあり、その上部にはホールもあります。車寄せの左側の地上階は駐車場となっていて、中庭を形成する様に敷地の周囲にぐるりとピロティの空間となっています。その中心に後々に設計されたタワーが聳えていて、そこは研究所となっています。

図3-2-9:furniture

また、ジョンソン・ワックス本社においては、建築に合わせて家具の設計もしています。lily padや建物の全体形に呼応する様な円、半円をモチーフにした天板が隙間を空けて重層するようなデザインです。キャスター付きの椅子は当初は3本足として作られましたが、ライト自身が座って転げ落ちたことから後に4本足のデザインに改められた様です。

図3-2-10:furniture drawing

家具のスケッチにはそれぞれの立面図とともに、lily padの姿図も後ろに描いています。Great Workroomを始めとするオフィス空間が、建築の構造体のスケールと家具のスケールとの関係の中から思考されていることを示しているスケッチと言えるでしょう。