新着情報

4-4. 床 (2)

話を少し戻すと、そういう意味での「部分」と「全体」の関係で考えた時に、以前にピックアップしたトイレはある意味、「室」の水準であり、(どの範囲を指すかに依りますが)エレベーターもある意味では「室」の水準のお話でした。一方で自動ドアというものは「室」にはあたらずに、どちらかというと床、壁、天井に類する「部位」の水準のものでした。

今回はこのように水準を整理した時に、「室」を構成する部位」として、床を取り上げてみたいと思います。

先に「瓦を床に敷いたとしても屋根にはならない」と言ったように、床はその物理的な面の重力に対する位置関係によって床として位置づけられます。とはいえ、常識的には床に瓦を敷く様なことは滅多に無くて、適材適所、床には床に適した素材が開発され使用されています。住宅にはフローリングやカーペット、畳やタイルといった素材が使用されていますが、オフィスには「室」によってタイルカーペットやPタイル、ビニルタイルやビニルシートなどが昨今では最も一般的に使われている素材でしょう。

Kビル新築工事(第1回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2013年10月30日 / 17:00~18:30

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所 : KY、O

- 施工

- T社 : K(現場所長)、KM(現場係員)、I(設備担当)、M(部長)、T(管理部長)、T(技術営業)

1.各社自己紹介

2.意匠監理方針説明

- 設計 MR:

- 敷地の要件について、設計意図について、

- セメント成形板とサッシの納まりについて、

- 石とSUSサッシの納まりについて

- 等々、工事監理計画書に基づき説明

- 設計 MR:

- 埋蔵文化財については協議済みで掘削時に連絡を施工者から行なってください。

- 設計 MR:

- 近隣への工事説明にはいつからいく予定ですか。

- 施工 K:

- 来週を予定しています。

- 施工 K:

- 現在敷地に境界のポイントが無い箇所がありますが如何致しましょうか。

- 設計 MT:

- 敷地図面の座標データがありますので仮復旧を行ない工事を行なってください。

- 設計 ST:

- 最終的な境界復旧に付いては今後検討します。

- 設計 MR:

- セメント成形板の道路側に用いる製品は全数検査を行ないたいと思います。

- 設計 MR:

- 屋上基礎についてはあと施工アンカーを出来るだけ用いたくないので計画的に配置お願いします。

- 石材については自然材料であるので切り出しから確認をしたい考えです。

- 設計 MR:

- 雨水排水に付いては設計時にも確認をしていますが施工者側でも確認をお願いします。

- 設計 MR:

- 鉄骨の丸柱の耐火被覆材である耐火モルタルについては左官の技量が要求される箇所ですので現場に試し塗りまたはモックアップを作成し仕上がり状況を確認の上施工に当たることとします。

- 設計 MR:

- アルミサッシについては設計時にメーカーと協議し設計されていますが、施工図段階でも十分に納まりを検討し協議して決定とします。

- 設計 MR:

- ガラスに採用品についても見本確認を行ないます。

- 設計 MR:

- 耐火塗料の磨き仕上に付いても試験塗り等で出来栄えを確認後施工することとします。

3.構造監理計画説明

- 設計 KY:

- 今回の設計は鉄骨柱を斜めにすることで鋼材量を抑え、梁成を抑えています。柱の肉厚40mmある箇所は溶接工の技量については十分な選定をしてもらいたい。

- 設計 KY:

- 外壁などの二次部材の鉄骨に付いても事前に検討してもらいたい。

- 設計 KY:

- 屋上に載せる制振装置についてはチューニングや設置方法などよく検討をしてもらいたい。

- 等々、躯体工事監理計画書に基づき説明

- 設計 O:

- 現場の立会検査は、試験杭、配筋検査、コンクリートの打ち上がり検査、鉄骨工事で原寸検査、製品検査、建て方検査は本締め及び溶接後に行なう。

- 設計 O:

- 試験杭は最初の一本を立会します。

- 設計 O:

- 杭芯ずれやレベルなどの施工誤差が生じた場合はすぐに報告すること。

- 設計 O:

- 配筋検査は検査表と伏せ図を用意してください。

- 設計 O:

- コンクリートの打ち上がりに駄目が生じた場合も補修は監理者に確認を行なってから施工してください。

以上

2014.1.22 作成:MT

4-4. 床 (1)

4. オフィスビルの部分

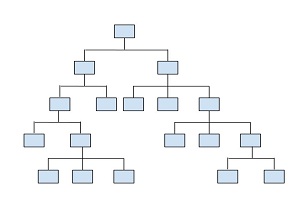

これまで4章ではエレベーター、自動ドア、トイレを「オフィスビルの部分」として書いてきました。厳密なことを言えば、「部分」と位置づけたこれまでのタイトルは少しずつ「部分」としての水準が違います。基本的には「部分」と「全体」の関係はツリー構造を成していて、「部分」の集合がまた高次の「部分」をつくり…、という関係です。

図4-4-1:ツリー構造

トイレやエレベーターというのをどのような意味で捉えるかということにもよりますが、オフィスビル(あるいはより一般的に建築物)全体を室(あるいは部屋でも良いですが)の集合として捉えた時に、トイレという空間は便器が設置された、ただの1つの室です。そのときに更に室は壁や床、天井といった部位として捉えられます。このような部分を指す場合には「部位」という言い方をするのですが、壁や床、天井といった部分は位置によってそのような位置づけを与えられるために「部位」と呼ぶのでしょう。即ち、いくら屋根に使う瓦を床の位置に敷いたからって、その床が屋根になる訳ではなく、あくまでも重力に対してモノが支えられる囲われた空間内の面は床なのです。非常に抽象的な言い方ですが…。

5-3. タイル (10)

その他、焼成方法や成形方法、釉薬の種類など細かな分類方法を上げれば切りがありません。

性能ではなく意匠性の観点に立てば、タイルについての重要事項の1つはタイルのサイズだと思われます。当然ですがタイルにはサイズがありますので、タイルとタイルが並んだ時の目地というのも意匠性の1つのポイントです。例えばモザイクタイルは15mmといったとても小さなタイルを並べているものです。それぞれのタイルの色を細かく変えるなどしてモザイクタイル独特の意匠表現を成立させていますが、その目地幅や色との関係で随分と印象が変わるものです。

図5-3-8:モザイクタイル

また現在では過去にはあまり例をみなかった巨大なタイルが生産されています。コンクリートのように型に流し込む様なタイプの材料でない限り、概ね建材には一定の単位があります。その間に遊びをつくることで建物全体が地震などで動いた時にその建材が破壊されないようにつくられています。その遊びを埋めるのが目地で、そういう意味で目地は私たちの日常生活の中で至る所に自然と目にしているものです。その目地の間隔が2mピッチなどになると、かなり伸びやかな意匠表現ができます。

図5-3-9:大判タイル

また、焼物であるタイルの特性とも言えるでしょうか、昨今では石に似せたタイルやフローリングに似せたタイルなども開発されており、今後も模造的なタイル素材はどんどん開発されていくのではないでしょうか。

図5-3-10:フローリング風タイル

5-3. タイル (9)

現在では日本国内はもちろん、タイルといえばイタリアの建材メーカーが多様な商品を出しています。その種類は本当に多様ですが、いくつかの水準で分類することが考えられます。

用途による分類としては、内装用か外装用か、また壁用か床用かというところで大きく分かれます。外装だと当然雨がかかりますので、撥水性が問題になります。また、床に敷くタイルは滑って転倒する恐れがありますので、滑り抵抗値の高いタイルが使われる必要があるでしょう。内装用でも特に水廻りに使われる場合だと、外装のように吸水しないものを選ぶ必要がありますし、濡れた床は特に滑りますので特に注意が必要になってくるでしょう。

タイル自体の質による分類もあります。磁器質、せっ器質、陶器質、土器質の4種類が考えられます。基本的には焼物の分類と同じで、磁器質は焼成温度が高く、表面が非常に緻密で硬く、吸水性が殆どありません。叩くと高い金属の様な音がします。陶器質は焼成温度が1000℃程度で、表面が多孔質で吸水性が高いものです。多くは表面に釉薬をかけることによって、意匠性を高め、吸水性を下げることによってタイルとしての品質を確保しています。磁器質と陶器質の中間的なものがせっ器質、陶器質よりも素地が荒く、焼成温度が低いものが土器質です。