新着情報

オフィスビル経営の基本Ⅲ 経営者個人の課題と専門家の必要性①

経営者個人の課題と専門家の必要性

1.時間的課題

ここまで経営者としての心構えについてお伝えしてきました。これらはオフィスビルを経営するのであれば最低限やっておくべき基本作業となります。たとえ専門家に依頼をする場合であっても一度はご自身でやっておくべきであることに変わりはありません。その専門家からあがってくる情報、分析結果、見解に対して経営者として判断をせねばならないからです。

とはいえ、オーナー様が上記作業を全て自分で行うには2つの点で課題があります。

1つめは、単純にオーナー様の時間の捻出が難しいことが挙げられます。日々の業務を行っているなかで上記作業を完遂するのはなかなかに大変なことです。そうであれば、有限であるオーナー様の時間は、最も重要な「100棟を自分の目で見て回る」ことにあてるべきで、募集物件比較表の情報収集のような作業は専門家に任せたほうが良い場合もあります。

2つめは、不動産市場のリアルタイム性です。オーナー様が上記作業を行うにあたって、一週間ほどの時間をまとめて用意できれば問題ありませんが、現実には日々の業務の空き時間などを利用して作業を進めるパターンが多くなることが推察されます。

不動産市場は日々変動しています。調査に時間をかければかけるほど、過去に調べた情報に不正確なものが混じってきて、それに応じて分析の精度は下がります。角度の高い分析を優先するのであれば、情報収集を専門家に任せるのも方法の一つです。

Kビル新築工事(第5回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年1月22日 / 10:00~11:30

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所

- 施工

- T社 : K(現場所長)、M(部長)、T(技術営業)

- 施工(電気)

- H社 : F

- 施工(設備)

- O社 : A

1.前回議事録の確認

2.週間工程表の説明

- 施工 K:

- 1/21日掘削の杭よりガラや石が出てきており、杭の拡底作業が1日ずれています。

- 施工 K:

- ガラ撤去のためにクラムを急遽用意して障害物撤去を行いました。

- 施工 K:

- 全体の掘削時にも多数のガラ、石が出ると予想されます。

- 設計 MR:

- 2/5、2/12の定例会議はなしとします。質疑などのやりとりはメールで行いたいと思いますが問題はありませんか。

- 施工 K:

- セメント成型版の色決めが出来れば問題ありません。1/23日に現場にて確認をお願いします。

- 設計 MR:

- 分かりました。

3.承認用書類提出

- 鉄筋圧接部試験要領書

- 施工 K:

- 基礎伏せ図の承認受領しました。

4.質疑

【基礎貫通スリーブについて】

- 施工 K:

- 現場立会検査時に指示を受けましたが、Oさんから基礎貫通部分のスリーブは位置及び高さ、補強鉄筋の必要のないスリーブ直径である旨、確認しました。

【埋設配管、引込みについて】

- 施工 K,F:

- 電力会社への引込み申込書の捺印をお願いします。

- 設計 ST,MT:

- それではすぐに捺印してお渡しします。

- 施工 K:

- 電力会社との協議書を提出します。

- 施工 F:

- 設計図に記載ある床下SUSボックスについては床下が埋め戻しでピットではありませんので無くしてもよろしいでしょうか。

- 設計 MR:

- 不要だと思われるが、電気設計に確認します。

- 施工 F:

- ハンドホールについては添付の図面の位置で協議していますがよろしいでしょうか。

- 設計 MR:

- 外壁と干渉する位置にあるのでずらす必要があると思われます。断面図を作成して検討して下さい。

- 設計 MR:

- 外壁水切りと高さが絡んでもいる部分です。

- 施工 M:

- ハンドホールの蓋周りをコンクリートにすると納まるかもしれませんね。

- 設計 MR:

- 蓋はどんなものでしょうか。

- 施工 F:

- 鋳鉄製のマンホールです。

- 設計 MR:

- 引き続き納まり確認、電力会社と協議、断面図での検討を行ってください。

- 施工 K,F:

- 分かりました。

【前回定例質疑の設備の埋設配管や枡について】

- 設計 MR:

- 基本的にはすべて変更の問題はありませんでした。

- 設計 MR:

- 基礎伏図を訂正してください。

- 施工 K,A:

- 分かりました。

【1F柱のシーム溶接の方向について】

- 施工 K:

- 敷地奥側に向けるという指示ですが、エレクションピースと干渉してしまいます。

- 設計 MR:

- 干渉しない場所に斜めに向けても良いか、1/23日の原寸検査時に確認決定とします。

- 施工 K:

- 分かりました。

【契約図(製本図)と確認申請図の違いについて】

- 設計 MT:

- 9/27日に契約図の正としてCDを渡しています。

- 施工 K:

- 製本はその前に依頼して準備していました。

- 設計 MR:

- 差異のある箇所の屋上の消化器、放水口の見積書を作成してください。

- 施工 K:

- 分かりました。

- 設計 ST:

- 図面を渡す際に変更箇所を伝えていたかどうか確認するように。

- 設計 MT:

- 分かりました。

以上

2014.1.23 作成:MT

4-7. カーテンウォール (8)

現代ではオフィスビルといえばガラスのカーテンウォールというイメージがある程度ありますが、その元を辿ると以前にも紹介したミース・ファン・デル・ローエに行き着くように思います。

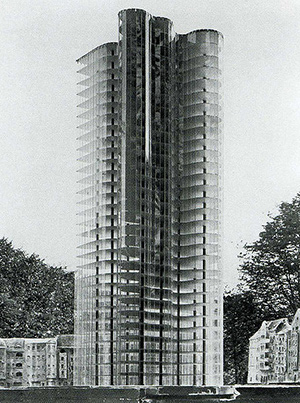

図4-7-11:glass skyscraper

マンハッタンで実現したシーグラムビル(1958)に先立って、1922年にはガラスの超高層ビルの高層は練られていました。このプロジェクトはガラスのスカイスクレーパーと呼ばれ、上の写真はその模型をコラージュしたものです。複雑な平面形状をしていますが、それは表面のガラスの複雑な反射によって建物の外形に揺らぎを与えるためでしょうか。ガラス張りの超高層ビルの構想が1922年に出来ていたものの、恐らく技術的な対応ができなかったか、あるいはそもそもプロジェクトの機会に恵まれなかったか。いずれにしろ、その構想が違った形で日の目を見たのは、以前にも紹介した1958年のシーグラムビルでした。

図4-7-12:シーグラムビル

ガラスのスカイスクレーパーとは打って変わって、平面形状はシンプルな矩形平面です。それはこの建物のプログラムやマンハッタンの都市計画への対応、サッシュの技術的な対応もあってのことでしょう。それに加えて大きくイメージを異なるものにしているのは、カーテンウォールそのものの考え方が違うからです。

4-7. カーテンウォール (7)

図4-7-9:人民の家

時代は下って、こちらの建物は1935年から1938年の間に建設された「人民の家」[Maison du peuple]と呼ばれる建物で、屋内マルシェや事務所、映画上映用のホールなどのコンプレックス施設です。パリ郊外クリシー[Clichy]に位置し、マルセル・ロッズとウジェーヌ・ボードワン、ジャン・プルーベ、ウラジミール・ヴォジャンスキーによる設計で建てられました。設計者達はこの建物に先立って、世界大戦によって破壊された住宅の大量供給を目的として、プレハブの工業化集合住宅の研究を協同して続け、いくつかの集合住宅のプロジェクトを完成させています。

図4-7-10:cite de la muette

当時の建設現場は既製品による組合せによるものではなく、多くの部材が材料からの手作業によって作られていたことは想像に難くありません。戦後の男手の不足で住宅を始めとする建設労働者の供給不足を解消するための建築部材のプレファブ化は大きなテーマだったと思われます。

「人民の家」はそうした流れの中で設計された作品の1つで、フランスで最初に作られたプレファブリケーションによるメタルカーテンウォールの建物として知られています。外側に縦方向に付けられたマリオンなど、その意匠は現在のメタルカーテンウォールと比較しても古びないもので、意匠性においては当時に既に完成されているといっても良いかも知れません。

当時の新聞には「最初の王冠の宝石」「機械の宝石」と書かれ、センセーショナルに、そして機械賛美の非常に前向きなプロジェクトとして捉えられていたようです。

4-7. カーテンウォール (6)

さて建物の方は当時の最先端の鋳鉄による構造体です。壁は全てレンガが積まれており、表面はセラミックのタイルで仕上げられて、カラフルなグラフィックのファサードとなっています。さて、レンガ造でカーテンウォール?という感想もあるかと思いますが、あくまでもこの建物の荷重は鉄によって支えられていて、外壁のレンガはまさにカーテンウォールで自重のみを支えていることになります。一見すると旧来のレンガ造の建物にも見えなくはないのですが、壁面全てがレンガのみに見えるということがポイントです。建物全体の荷重を組積造で支えるとしたら、レンガはそれだけの耐力を持ち合わせてはいません。例えば時代を遡ってパリのルイ13世様式の建物を見てみると、主たる構造体はライムストーンの組積造で隙間を埋める形でレンガが使われており、建物の荷重を受けていません。

図4-7-8:ルイ13世様式の建物

ムニエの工場では内部に線材で構成されたスチールの構造体があるために、外壁では自由な立面をつくることができ、このようにレンガで全体を覆うことが可能となっています。

ちなみにこの建物は水車[moulin]の建物で足元の水の流れによって建物内で水車を回していたようです。恐らくカカオを製粉していたのでしょうか。そういうこともあり構造的には窓が大きく取れるものの、建物を閉じて使用していたのですね。また鉄骨造によって建物内に大空間を実現して、水車を回す建物の容積を獲得したと言えるでしょう。