新着情報

4-8. 階段 (6)

卵が先か鶏が先かという話ではありませんが、建物を複数階化することによって必然的に現れる階段は、このように機能的に上下階を移動するということはもちろんのこと、それに付随して身体の配置を上下にレイアウトすることで社会的な意味合いも付与することとなりました。

ルネサンスの時代にはピアノ・ノビレ[piano nobile](イタリア語で「貴族の階」の意)という概念がありましたが、それはインテリアあるいはエクステリアの階段を上って、日本で言う2階に貴族が生活する居室や応接の間があったことを示しています。それに伴ってファサードも地上階は窓が小さくつくられ、ピアノ・ノビレでは相対的に窓が大きく、快適につくられていたものでした。下の図はヴィツェンツァにあるパラーディオ設計の[Palais Thiene Bonin Longare]という貴族の館ですが、地上階の窓が簡素につくられているのに対して、ピアノ・ノビレではアーチや三角形のペディメントが載っている窓として、そこがメインであることを示しています。

図4-8-5:Palais Thiene Bonin Longare

図4-8-6:Plan Palais Thiene Bonin Longare

またこの建物の地上階の平面図を見てみると、建物内に2つの階段が見て取れます。大きく建物が3分割されていますが、真中は半外部空間となっており、ここに馬車が付けられます。大きい階段側に貴族がおりて、大きく緩やかな方の階段を上ってピアノ・ノビレに上がります。つまり左側のインテリアは使用人用のスペースで、小さな廻り階段で使用人は階を上下することになります。ちなみに馬車はそのまま奥に進んで行くと中庭に出るので、そこで旋回して外に出る方向に向かえるわけです。

4-8. 階段 (5)

このような身体の位置の高低差が象徴する身分というものは日本だけに限ったことではなく、世界的に見られる事象のようです。

図4-8-4:ナポレオンの戴冠式

新古典主義の画家、ダヴィットが描いたナポレオンの戴冠式の様子です。本来は戴冠されるナポレオンが跪き司教によって頭に冠を載せられるはずが、一転して王妃となるジョセフィーヌにナポレオン自らが戴冠するということで、教会の権威を超えて皇帝として君臨するナポレオンを描いたとして有名です。この絵でも戴冠される側のジョセフィーヌは階段の下で跪き、階段の上からナポレオンが戴冠しています。これはジョセフィーヌ<ナポレオンという関係性を表現したいのではなく、ナポレオン=教会(=神)という図式を表現し、皇帝であるナポレオンが神格化されていることが分かります。

このように空間の上方は身分が高く、下方は低いという連想は世界各地で共通した認識で、例えばギリシア神話では死後の世界は地底にあり、地上階に人間、天空には神々が住んでいるということになっていますし、それは日本の神話でも一緒で黄泉の国は地下にあることからも分かります。

4-8. 階段 (4)

幾分話がずれていますが、階段の形というものが「階を上がる」という機能に伴い、必然的に重力に対する身体の動きに密接に関わっていることは分かるかと思います。その段差が足を上げて上がれる程度であれば階段と言えるが、手を上げてやっと届く様な壁の様な段差はあくまでも段差であって、階段にはなり得ないということです。この点は身体のスケールとは縁が切れている屋根とは違った階段の祖型的な有り様だと言えるでしょう。

以上は階段が階段たるかたちについての話でしたが、続いて別の観点から階段を考えてみます。階段の目的としては、身体が階の上下を移動するということですが、結果として2つの身体があるとすればその位置関係は上と下に分かれます。日本語でも立場の違いを上下関係といったり、身分を高い低いといった表現をしますが、それは現実の空間における身体の位置関係でも全く同じだということは容易に想像ができるかと思います。

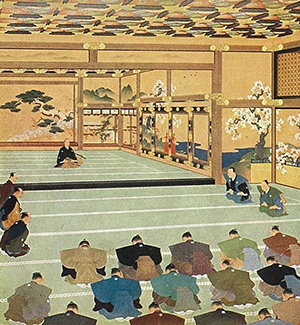

図4-8-3:大政奉還

上図は大政奉還の時の様子を描いていますが、階段とも言えないような1段で身体の位置の差をつくり、身分の差が表象されています。

4-8. 階段 (3)

機能的な解釈をすれば屋根の場合は地球上には重力があり、その屋根自体が支えられることと雨が流されることといったことから、妻面(*)から見たときに棟の部分が高くなり軒に向かって低くなる形がつくられます。先に初源的と書きましたが、祖型的といった方が正しいかも知れません。その建物の建つ地域や文明に拘らずに、共通して見られる建築の形式のひとつです。その祖型的なかたちのあり方は現代においても建物のピクトグラムを思い出せば想像が出来るでしょう。ピクトグラムは共通言語が存在しない場で、つまり文化的バックグラウンドが違う場においても、人々が理解を共有出来る図像です。身近な例はネットでのホームボタンですね。

図4-8-2:ホームボタン

これが家として認識されるのは、この家のシルエットが家の祖型であるからと言っても良いでしょう。

ところで、同様に機能的な視点で考えると、階段については身体の階層間の移動に際して足が上がる距離が段の蹴上げの高さになり、足を置く面が踏面となり、階段の形がつくられます。このように蹴上げの高さの方はどうしても身体のサイズに依ります。踏面は小さすぎると昇ることはできませんが、一方でいくらでも大きい分には構いません。それがある程度大きければ床として認識されることになるでしょうし、小さければ階段の全体はどちらかと言えば梯子といった方がよいかもしれません。

*)妻面の定義を考えるとトートロジーになっていますが、ここでは説明が簡単になるためにこのような言い回しにしています。

4-8. 階段 (2)

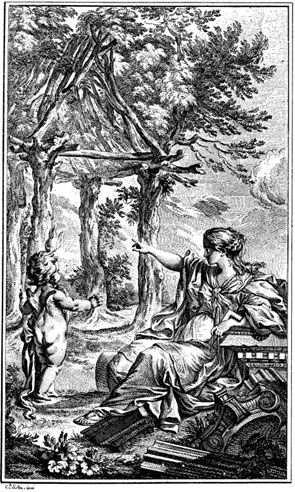

建物が平屋建てでない限り、その建物には階段が存在します。エレベーターを除けば、階の移動には場合によっては梯子や昇り棒の様なものが使われることもあったかも知れませんが、歴史を遡ってみて、世界各地で互いに交流がなかった文明それぞれにおいて、階段という形式と言える構造物で階の移動がなされていたということは、階段がかなり初源的なもののあり方(より具体的に言えばかたち)をもっていると言って良いかと思います。それはつまり、世界各地どこに行っても、雨をしのぐ時の屋根のかたちが三角形の屋根(いわゆる家型)であったように、階段も同じ意味で段々のかたちが初源的であるということです。18世紀中期にロジェの著作「建築試論」の有名な図版では、木の柱に三角形のペディメントを乗せたものを女性(女神)が指差しています。

図4-8-1:原始の小屋

これはあらゆる建築の起源がこのようなプリミティブな小屋のかたちに既に宿っているということを意図しています。