新着情報

9-1. 図面 (6)

ここで実際的な設計業務に沿ってまとめてみます。

設計監理業務は、基本設計、実施設計、設計監理の大きく3つのフェイズに分けるのが一般的です。基本設計で計画する建物の骨格を定めて、実施設計でその詳細を詰めて建築確認申請と工事契約が出来る状態まで仕上げます。設計監理は工事中に図面通り施工が進んでいるかをチェックします。

基本設計時には施主に対する成果物として、基本設計図書を提出します。その内訳は、計画説明書、仕様概要書、仕上げ概要表、面積表および求積図、敷地案内図、配置図、各階平面図、断面図、立面図などです。ここで大まかな計画の方向性と予算を確認出来るようにします。基本図面(平面図、立面図、断面図)の縮尺は規模によりますが、およそ1/200から1/100ではないでしょうか。これらはいわゆる意匠設計の図面で、その他構造設計と設備設計、電気設計の図面が加えられます。

Kビル新築工事(第10回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年3月12日 / 10:00~11:15

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所

- 施工

- T社 : K(現場所長)、T(技術営業)

- 施工(電気)

- H社 : F

- 施工(設備)

- O社 : A

1.前回議事録の確認

- 施工 K:

- EVスイッチのLEDは白色は出来ないとのEV屋からの回答がありました。

- 設計 MR:

- 簡単に出来そうですが、出来ない理由を確認してください。

2.週間工程の説明

- 施工 K:

- 3/18にコンクリートの型枠脱型後の検査を予定しています。

3.質疑

【消防隊進入口について】

- 施工 K:

- 鉄骨図に進入口位置をプロットした図を作図しましたので確認お願いします。

- 設計 MR:

- 10Fのみ確保出来ていないので再度検討して指示します。

【事務所~屋外避難階段への出入口位置について】

- 施工 K:

- 鉄骨図に出入口位置をプロットした図を作図しましたので確認お願いします。

- 設計 MR:

- 出入口の必要寸法はw750×H1800を確保して、2Fの出入口はEPS側に寄せてもEPS内が納まる確認してください。

- 施工 K:

- 分かりました。

【EPS出入口扉】

- 設計 MR:

- セットバックして外壁より内側に出入口があるところは漏水が危惧されますので、断面図を作成して検討してください。

- 施工 K:

- 分かりました。

【EPSの壁位置および出入口寸法について】

- 施工 K:

- EPS廻りの平面図を描きましたので確認お願いします、スチールサッシの幅を750から700に変更させてください。

- 設計 MR:

- 壁位置、扉寸法については図の通りでよろしいです。

【10Fバルコニー上の外壁について】

- 設計 MR:

- スチールパネルは取り止めとし、押出成型セメント板に変更とします。

- 施工 K:

- 分かりました。

【キッチン上の換気扇について】

- 施工 A:

- ダクトルートとベンドキャップを替えることにより静圧を抑えることができました。それによってEF-3の換気風量をダウンしたものに変更して一回り小さいサイズのものとすることができました。

- 施工 A:

- 排気配管についても150φの換気扇配管をチャンバーボックスで一度受けて、100φ×2本とすることで梁下に排気配管がうまくいきました。

- 設計 MR:

- 分かりました。これで施工お願いします。

【消火放水口およびバルブ位置について】

- 施工 K:

- 図面修正しましたので確認お願いします。

- 設計 MR:

- 分かりました。これで施工お願いします。

- 設計 MR:

- 周辺の床仕上げは、外壁面まで床石張りとし隣地と外壁面までは砕石敷きとしてください。

- 施工 K:

- 分かりました。

【地中障害について】

- 施工 K:

- 見積り書を持ってきましたので確認お願いします。

- 設計 ST,MR:

- 内容確認して連絡します。

以上

2014.4.7 作成:MT

9-1. 図面 (5)

その抽象化のプロセスですが、縮尺が小さければより抽象化されますし、縮尺が大きければ逆に実物に対してより近い表現になってきます。

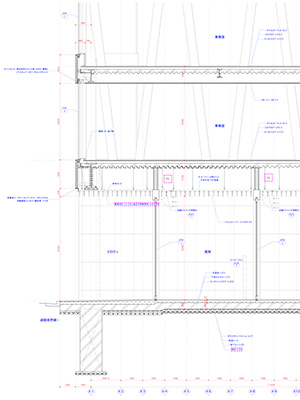

図9-1-1:断面図200

図9-1-2:断面図50

上の2つの図は現在、私たちが進めているプロジェクトの一部ですが、それぞれ1/200と1/50の図面です。先述の通り、表現している内容が大きく異なっており、つまりその図面が意図する内容が違うということです。1/200の図面では建物全体の構成を示しています。建物の高さや階数、階高、天井高などです。一方で1/50の図面では具体的に材料が何であるか、構造体がどのような形で入って床を支えているかなど、より具体的な情報が記載されています。それならば1/50で全体を描いてしまえば1/200の図面などは必要ないのではないか、大は小を兼ねる的な発想になりそうです。確かに1/200の図面の情報は1/50の図面からも読み取れますが、記載されている情報が過多なのでパッと必要な情報を読み取ることが困難になってきます。図面は設計者からその図面を読む人へのコミュニケーションですので、コンセプトを示すという意味では、やはり1/200の図面の方が物事をクリアに伝えていると言えるでしょう。

9-1. 図面 (4)

もう少し具体的な例を挙げながら話を進めたいと思います。

一般の方がもっともよく目にする図面は不動産の折り込みチラシなどの広告や家探しの時の間取り図と呼ばれるものだと思います。これはいわゆる平面図というもので、建物を水平方向に切断して上から眺めた図です。他にも建物を鉛直方向に切断した断面図や建物の外観を水平方向から投射した立面図がありますが、平面図を含めてこれらを一般的に基本図と呼びます。

図面には縮尺という概念があります。説明するまでもなく、実際のサイズである1分の1で図面を描いてしまうと、紙媒体に描ききらないので、それを適宜100分の1や50分の1に縮小して表現します。ところで図面は線で描かれるわけですが、線には太さがあります。実際にはモノのエッジには太さなんて概念はないのですが、2次元の図面に表現する際にはどうしても線の太さが視覚化する上で必要となります。現在、皆さんがいる場所を100分の1、あるいは1,000分の1の縮尺で紙の上に鉛筆で描くことを想像してください。なんの抽象化もしなければ、間違いなく紙が真っ黒になってしまうでしょう。タイルの目地や一本一本のフローリングの線、フローリングの木目を表現することは不可能です。

いずれにせよ縮尺を与えて図面に表現するということは、程度の差はあれ抽象化のプロセスは外せないということです。

オフィスビル経営の基本Ⅲ 経営者個人の課題と専門家の必要性②

2.ノウハウ面での課題

優れた専門家はこの不動産業界での情報、ノウハウ、実績を多く有していますが、だからといってその見解を鵜呑みにするようでは経営者とはいえません。専門家のノウハウを引き出しつつも、最終的には経営責任を有するオーナー様が判断し、その結果を受け入れなければならないからです。オーナー様は専門家を超える気で勉強せねばなりません。

とはいえ、オーナー様が全ての専門分野を研究し尽くし、ノウハウをマスターするには2つの点で課題があります。

1つめは、調査に関するノウハウです。オフィスビル経営の基本Ⅲ 経営者としての心構え⑬で解説した「募集開始日」「現空期間」「下限賃料」「成約情報」などはオーナー様個人が調査するにはハードルが高い情報です。たとえば、下限賃料について本当に正確な情報を得るには、「一部上場企業の関連会社が入居を希望しているとして、いくらまでなら賃料交渉の余地があるか」とずばり聞いてみるしかないのですが、相手にとっては非常に答えにくい内容であり、それも競合ビルのオーナーからの質問であれば正確に答えてくれる可能性は限りなく低いでしょう。この手の問い合わせは誰にでもできるというものではありません。「成約情報」に至っては、業者のなかでもその情報精度にかなりの格差があります。こういった情報を優れた専門家に提出してもらうことは、分析の確度をあげるためにも大切なことであるといえるでしょう。

2つめは、分析に関するノウハウです。募集物件条件表をみても、多数の競合物件の多岐にわたる項目を分析し、そこから順位をつけていく、あるいはそれに基づいて「何をどうすれば更に順位をあげることができるか」について検討していくわけですが、こういった分析を過去にどれだけ真剣に行ったかという数と質が差となります。他の小資本で行える事業であればオーナー様ご自身で試行錯誤を繰り返していくのも有効ですが、不動産経営では失敗をするわけにはいきません。経験を積むまでは優れた専門家による分析結果を聞いておくのも勉強になるでしょう。