新着情報

4-9. エントランス (5)

シーグラムビルとはある意味で対照的なつくり方をしている例を挙げてみたいと思います。

図4-9-5:アラブ世界研究所外観

1980年代にパリ市内に建てられたアラブ世界研究所という建物でジャン・ヌーヴェルという建築家の設計です。アラビア圏の文化施設として建てられたもので、オフィス、図書館、美術館、レストラン、カフェを内包する複合施設です。純粋なオフィスビルではないので単純には比べられないのですが、シンプルなキュービックなボリュームが前庭的な広場に面しているという点で相似しているとも言えます。ただしこの建物の場合はエントランスの階高が他の階と等しく、そもそも階高が極めて低く抑えられている建物なので、エントランスとしては極めて低い空間となっています。

図4-9-6:アラブ世界研究所エントランス

これが普通のつくり方をしていればただ天井が低いだけの鬱陶しいエントランスとなってしまいますが、エントランスに入ってすぐ左右に上下に繋がる階段とガラス張りのエレベーターを配置しています。そのことで低く抑えられたエントランスからすぐに上下に広がる空間に出るので、鬱陶しさというよりもむしろ崇高さを感じるような空間が演出されています。

またシーグラムビルのような開放的なエントランス空間を作ることで、ある意味で開けっぴろげな外との連続性がつくられているのに対して、アラブ世界研究所の例では極めて暗いインテリア空間がつくられています。日中では外との明るさのコントラストによって、まるでフレーミングされた1つのシーンのように前の広場がみえてきます。それは陽射しの強いアラブ圏の建物の陰から外を眺めているような、そんな印象があります。

ただしこの建物の場合には広場とは逆側のセーヌ川からの別のエントランス(美術館用)も用意されていて、そちらは正反対の縦長のスリットの空間から入っていくものです。

4-9. エントランス (4)

またシーグラムビルではエントランスがある地上レベルは2階分の階高をとっています。

図4-9-3:シーグラムビルエントランス内

事務室内の意匠はテナントによって様々だと思われますが、エントランスの内装は大判の石で床と壁を仕上げており、かなりカチッとした印象です。

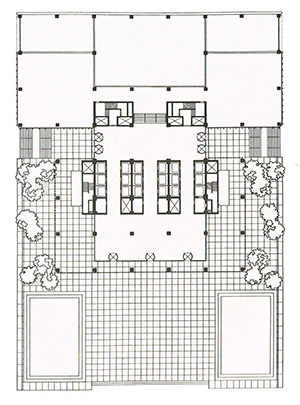

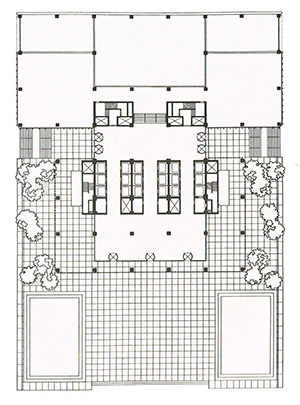

図4-9-2:シーグラムビル平面図

先に出した平面図をもう一度見てみると、このエントランスとして捉えられる空間はガラスの中にエレベーターと階段の縦動線のボリュームが3つあるだけで、建物の外観上もそのようにみえます。ただしこのガラスのボリュームの背後には大きな床が広がっていて、こちらがサービス部分の機能を分担しているため、石で仕上げられた縦動線のボリュームのみがガラスの箱に入っている意匠をつくれています。この背後の部分は低中層部しかないので、建物の外観上はシンプルなガラスの超高層に見えるように設計されているということです。

図4-9-4:シーグラムビル外観

なぜこの建物を取り上げているかというと、2次大戦後に建設されているにも拘らず、未だにオフィスビルのある種のスタンダードなあり方としての原型を見出せるのではないかと考えているからです。

4-9. エントランス (3)

このようにメインエントランスはそこを出入りする人を考慮するとその建物の「顔」となるような部分で、それなりの構えをすることが殆どです。以前にも例に挙げたミースのシーグラムビルのエントランスを見てみましょう。

図4-9-1:シーグラムビルエントランス

2階より上の部分では外観上、均質なグリッドが繰り返されるような意匠となっていますが、エントランスがある1階ではその外壁のカーテンウォール部分がセットバックして、構造の柱が外部に出てきています。平面図を見るとよりよく分かるでしょう。

図4-9-2:シーグラムビル平面図

正面ではガラスが約1/4スパン分セットバックされており、また左右でも1スパン分のガラス面がセットバックされています。また正面では唯一ファサードから飛び出している要素といっても良いでしょう、庇がエントランス部分だけは突出していて、ここがエントランスであるということを象徴しています。庇は雨を避けるであるとか、日射を抑制するという機能的な役割はもちろんあります。その目的を充足するためだけならば、恐らく正面のガラスをもっとセットバックさせて庇を付けないでもピロティ(建物のボリューム下の列柱空間)だけでもよく、計画も調節できたはずです。この建物の場合はそのようなことをせずに敢えて庇を出すことにしているのは、建物の手前にある広場とエントランスの関係を明確に位置づけたかったからでしょう。エントランス/庇/広場という直列的な関係をつくることによって、広場を含めた建物のエントランスとしての意味を強めていると言えるでしょう。

4-9. エントランス (2)

その様な計画上の意味付けは多分に象徴的な意味合いも付与されて、デザインあるいはプラグマティックな水準で各々が差別化されていきます。具体的にどういうことかというと、メインエントランス廻りはお客さん、あるいは古い住宅なら主人が出入りする場所なので、良い素材を使って豊かな空間にし、メンテナンスもこまめにされるでしょうし、サービスエントランスならばデザイン上はどちらかと言えば使用上の要求に対応した上でなるべく安く作って、掃除だって滅多にされないようなこともあるかと思います。例えば飲食店などの客商売をしている建物はその傾向は顕著にみられます。お客さんを迎えるエントランスは非常にきれいに整えていたとしても、その裏に回ればあまり他人に見られたものではない光景が広がっていることが殆どでしょう。あるいはサザエさんの家を思い出しても良いですが、古い住宅には表玄関と台所に面した勝手口がありました。

建築の設計でよく「表」と「裏」をつくるように設計がされますが、それは計画上のこれらエントランスとの対応と考えても良いでしょう。

初めに選ばれる建築設計Ⅰ 建築設計業務の内容①

優れた建築設計会社を得るために

まずは建築設計の場合から解説していきます。

ここまで、経営者の心構えとして、自身のビルの評価の仕方から市場調査の方法まで説明してきました。これにより、当該建築設計会社が設計を行ったビルを全て見て回れば、依頼するとビルの総収益額が高くなる「優れた専門家」かどうかを一定程度判断できるようになっているはずです。

しかしながら、建築設計会社のWEBサイトを巡ってみると、設計実績が公開されているのは、大規模な建築案件を得意とする設計会社や、注文住宅を得意とする設計会社がほとんどであって、中小オフィスビルの設計実績を積極的に公開している建築設計会社が非常に少ないことに気が付くはずです。

個性を出しやすい大規模建築や注文住宅と異なり、テナントに評価される、基本に忠実なデザイン・設計を守りつつ、他社よりも優れた結果を出し続けることは、非常に難易度が高いことであるからです。

そうであればこそ、【中小オフィスビルの建築設計実績を公開しているかどうか】は、「優れた専門家」であるかどうかの重要なメルクマールとなり得るわけですが、ほとんどの建築設計会社が自社の中小オフィスビル設計の実績を公開していない以上、経営者としては建築設計会社の仕事ぶりからも判断できるようになっておく必要があります。

あるいは、実績を見る限りは優れた専門家に見える場合であっても、それはあくまで過去の仕事であって、今後も優れた専門家であり続ける保証はありません。専門家が自身のビルで手抜きをしていないか、堕落していないかを見極めるためにも、ビルオーナーも建築設計業務の内容について一定程度勉強しておく必要があります。

そこで、次回から建築設計業務の内容について詳解していきます。