新着情報

4-8. 階段 (14)

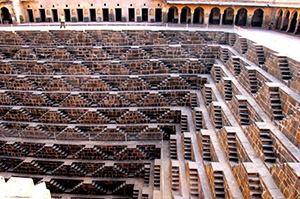

また極端に階段を表現した例としてインドの遺跡として残っているチャンドバオリの階段井戸というものがあります。

図4-8-17:チャンドバオリの階段井戸

一般住民のための井戸で同時に多くの人が使えるように、と三方から階段で下りられるようになっています。井戸なので水位の変化があるのですが、それにどの高さでも対応出来る様な形態です。一面は王侯貴族の宮殿となっていて、水に近いということで避暑の場所として使われていたようです。

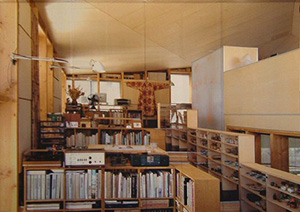

先述のいくつかの例は外部に極端な階段が現れて全体化している例でしたが、内部に全体化した階段が内包した例として挙げられるのが坂本一成のHouse SAです。

図4-8-18:House SA

傾斜地に沿って螺旋状の空間が上っており、室の分節がないほぼ一室空間ともいえる構成です。写真の部分は入口から上って折り返した場所で、全体を覆う屋根がみえています。ここでは階と階を繋ぐものを階段とすれば、この建物では階というものが存在していないので率直に階段とも言い難く、階段あるいは踊り場のような場が螺旋状の空間に沿って配列されていると言った方が正しいでしょう。階と階段という記号的な関係をみごとにずらしています。

4-8. 階段 (13)

ここでかなり極端な例を見てみましょう。一般的には階段は階を上下移動するための部分ですが、それが全体化した例が下のマルウィヤ・ミナレットです。

図4-8-15:マルウィヤミナレット

イラクにあるこの塔は9世紀の中頃に建設されたそうで、ミナレットとはイスラム教の礼拝を告知するアザーンを行うために建てられています。螺旋階段が全体化したこの塔は外周部には手摺がなく内側に廻っている手摺をアテにしながら上に登って行きます。外側には手摺がありませんので、この螺旋の形態が純粋に表現されています。当然ですが、落下の危険は相当なものですね。ちなみに高さは53mあるそうです。

螺旋階段が全体化したものが以上の例でしたが、直階段が全体化したと言って良さそうなものがこのヴィラ・マラパルテです。

図4-8-16:ヴィラマラパルテ

写真の通りイタリア、カプリ島の断崖絶壁の上に建つマラパルテという作家の別荘です。岬に向かって外階段が低い位置から広がりながら登っていて、それが同時に建物の屋根となっています。立地と相まってこの上ない開放感を感じます。ゴダールの『軽蔑』で撮影に使われるなど、多くのアーティストや建築家に影響を与えている作品です。

4-8. 階段 (12)

図4-8-14:ファンズワース邸2

「柱と梁、それにガラスの箱の最小限の要素」という意味ではこちらの写真の方がそれを端的に表していますが、1枚目と比べるとちょっと単調すぎる気がします。ここで1枚目の写真に戻ってみると、このように解釈できないでしょうか。階段の踊り場は明らかに立面のコンポジション上、水平面の要素として与えられている、と。

図4-8-12:ファンズワース邸

また、この極端に広い踊り場がない時の階段をイメージしてみても良いですが、それは階段らしい階段、明らかなる階段としてみえてきてしまうことは想像が出来るかとおもいます。この抽象的な1枚の水平面を挿入することによって、階段もあくまでも立面を構成する水平面の要素として位置づけたい、というのが設計者の意図だったように思います。

そして全体にまた戻れば、このような水平面を挿入することで、ファサードの均整の取れた立面を少し崩して、柱梁のグリッドがどうしてももってしまう幾何学の強さを少し崩して、より部材レベルの抽象度を高めていると考えられないでしょうか。

4-8. 階段 (11)

階段の踊り場という視点で見てみると少し面白いのが下の例です。

図4-8-12:ファンズワース邸

ミース・ファン・デル・ローエによる1950年の作品で、アメリカのイリノイ州にあります。20世紀を代表する住宅建築で、柱と梁、それにガラスの箱という最小限の要素によって構成されている非常なミニマリスティックなモダニズム建築です。と、本稿の文脈がないとこのような解説で良いのですが、階段に注目してみると分かることは踊り場が極端に大きいということです。そもそも踊り場が必要ない程度の高低差ですがわざわざ踊り場をつくって、それを住宅のボリュームと同程度の床サイズに拡大しています。それに階段の幅も絶対に必要のないくらいに広くしています。

図4-8-13:ファンズワース邸プラン

この点はどのように理解すれば良いでしょうか?もちろん多様な解釈が出来るかと思いますが、あまり機能的な理解はフィットしないようですし、テラスとして位置づける人もいるでしょうが、建物本体から離れていていわゆる一般的なテラスとしては使わない気もします。この点を考える上で逆側のファサードを見てみると良いかも知れません。

Kビル新築工事(第13回定例会議)

事業名・工事名

Kビル新築工事

日時

2014年4月9日 / 10:00~11:30

場所

トゥループロパティマネジメント(株) 第3会議室

出席者

- 設計監理(建築)

- トゥループロパティマネジメント(TPM) : ST、MR、MT

- 設計監理(構造)

- K構造設計事務所

- 施工

- T社 : K(現場所長)、T(技術営業)、I(設備担当)

- 施工(電気)

- H社 : F

- 施工(設備)

- O社 : A

1.前回議事録の確認

- 施工 K:

- 外部階段部分の外壁貫通空調ダクトについては、区画貫通処理を行う方向で、施工図で検討します。

2.週間工程の説明

- 施工 K:

- 鉄骨2節の製作が遅れ気味のため、予定していた5/12,5/13の建て方を延期して5/19より行います。

3.質疑

【アルミサッシ施工図のチェック図について】

- 設計 MT:

- AW1の縦目地については施工図の通り25mmで良いです。

- 設計 MT:

- 2Fより上の事務所内の腰パネルは、施工図の通り縦枠と横枠とで3mmチリを付けることで良いです。またボードと枠とのチリは5mmで良いです。

【屋上連結送水管、給水配管の位置について】

- 施工 K:

- 外部階段から屋上に向けて露出配管ですが、位置は10Fの外部階段から南側の外壁を横に配管してY3A通り付近で屋上に向かって縦配管ということで宜しいでしょうか。

- 設計 MR:

- だいたいその通りで良いですが、立面図に配管を落とし込んで検討します。

- 施工 K:

- 屋上の連結送水管放水口と表示灯の位置は、ハト小屋のX12通り沿いでY2に寄った付近で宜しいでしょうか。

- 設計 MR:

- 良いです。

【給水ポンプの能力計算について】

- 施工 A:

- 現状の給水ポンプの能力水量と設計の必要数量が合わないので、別紙にある資料の通り水道局とも協議しましたが、必要水量の計算方法を床面積による計算方法とさせていただきたいですがいかがでしょうか。

- 設計 MR:

- 解りました。設備設計にも確認を取ります。

【1F管理室の電気盤などの位置について】

- 施工 F:

- 別紙の納まり図を参照ください。このような配置でいかがでしょうか。

- 設計 MR:

- 配置については、ビル管理の担当者にも確認を取ります。

【エレベーター施工図について】

- 設計 MR:

- 概ね施工図は良いです。1F三方枠の曲げRがどのくらいか確認してもらえますか。ステンレスサッシと大きく違わないよいにしたいと思います。

- 施工 K:

- 解りました。

【1Fステンレスサッシについて】

- 設計 MR:

- 24時間タイマーは不要です。自動ドアには通常の錠前は不要です。

- 設計 MR:

- 自動ドアに天井ルーバー付近で非常時進入用の開錠ボタンを取り付けてください。あとの細かい納まりについてはチェック図にて確認してください。

- 施工 K:

- 解りました。

【避難ハッチ位置について】

- 施工 K:

- 上下階で平面位置を600mm離す必要があるとメーカー資料にありますが今回離れが200mm程度ですが問題ないでしょうか。

- 設計 MR:

- 消防と設計段階で協議済ですが、水平距離で200mm以上離して設置すれば問題ないとのことです。議事録も残っていますし確認申請時に消防の同意を得ていますのでそこは問題ありません。

以上

2014.5.27 作成:MT