新着情報

5-6. 壁紙 (6)

ところで壁紙の歴史を探ってみると必ず当たるといっても良いのが「金唐革紙」です。

図5-6-7:金唐革紙

上図は旧岩崎邸のものです。ぱっと見での豪華絢爛さといったら、現在の壁紙のイメージとはずいぶん違うものです。元々は紙ではなくて、宮殿や邸宅の壁を装飾する金唐革が江戸時代に西欧からもたらされました。唐草や花鳥といった文様を革に型押ししたもので、そこに金泥などを施したものです。スペイン産のものがオランダを経由して輸入されていたのですが、貴重かつ入手困難なものだったのでその代用品として和紙を使って製作されたものがこの金唐革紙だそうで、1684年に伊勢で作られるようになったと言います。いわば金唐革のまがい物として作られ始めました。ここでは決してネガティブな意味でのまがい物ではなく、当時の襖や屏風といった和紙を使った製作技術や和紙そのものの紙質をコントロールする技術の賜物として、生産が可能になったと考えた方が良いでしょう。

明治時代には大蔵省印刷局が中心となって製作し、ウィーン万博やパリ万博で好評を博し、西欧から受け入れたものが形を変えて西欧へ輸出されるというところまで成功したようです。イギリスではバッキンガム宮殿にも使われている個所があるとのことです。日本でも鹿鳴館や上述の旧岩崎邸などの邸宅に使用されていましたが、昭和初期以降徐々に衰退し、昭和中期には生産が中止されたとのことで。現在でも実際に壁紙として使われている建物は数えられる程度になっているようです。

5-6. 壁紙 (5)

さてこれらの壁紙のデザインですが、先に示した通り当初はデューラーが描いたようなものや、タピストリーの代替品らしくタピストリーのデザインを引用したものが多かったようですが、18世紀には絵画のような色が鮮やかでパノラミックな壁紙が作られるようになりました。

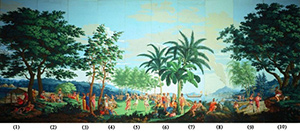

図5-6-5:savages de la mer pacifique

上図は1804年にフランスで製作されたものでsauvages de la mer pacifique(太平洋の未開)と題されたものです。壁紙ではありますが絵画のようなのでpaper paintとも呼ばれ、壁紙というよりももはや壁画と考えてよい代物です。

このような流れの中で現代の壁紙のルーツを作ったと考えても良さそうな人物が、アーツ・アンド・クラフツという運動を展開したウィリアム・モリスです。産業革命以降、粗悪な工業生産品が世の中に出回るようになりましたが、そのような状況に対して中世以来の手仕事による工芸を復興させ、生活と芸術を統一しようという目的で活動したのがアーツ・アンド・クラフツです。それ故、対象となるものは生活に身近なもので、書籍や家具、ステンドグラスなどとともに壁紙のデザインがひとつの運動の対象となりました。

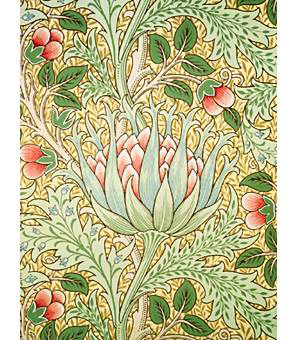

図5-6-6:ウィリアム・モリスの壁紙

具体的には動植物をモチーフとした柄で同じパタンを繰り返すものです。壁紙に限らずアーツ・アンド・クラフツでデザインされたものは現在でも古びない洗練されたもので、その後のアール・ヌーボーの運動に大きな影響を残したと言われています。

5-6. 壁紙 (4)

さてここまでの話は16世紀から18世紀にかけてのことですが、欧州における壁紙の一大生産地はイングランドだったそうです。先述しましたが、壁紙が使われる前は貴族の邸宅にはタペストリーを掛けるのが主流でしたが、そのタペストリーの生産地はフランドル(現在のベルギー)およびフランス(ゴブラン織りなど)で、そこからの輸入に頼っていました。一方で英仏関係は長い歴史の中で戦争を繰り返してきたのは明確な事実です。1337年から1453年にかけての百年戦争が最も有名ですが、その後も断続的に戦争を繰り返して19世紀初頭のナポレオン戦争まであったと言えるでしょう。つまりタペストリーに関して言えば、輸入元と戦争をすることになる訳ですから、当然入手が困難になるわけで、そういう背景があって代替品としての壁紙がイギリスの産業として大きく成長していったのは理解できることです。

ちなみに1712年のアン女王治世の際には「壁紙税」という類いの税金まで導入されたようで、単位面積あたりにいくらかという形で課税されたとのことです。これは1836年まで続いたそうです。

5-6. 壁紙 (3)

ところでこのような壁紙は当時、どのように作られていたのでしょうか?主たる印刷技術としては3通りあったようで、最も一般的であったのが先述の木のブロックを版としたもの、そして手描き、ステンシル(薄い板に穴を開けたもの)であったそうです。

図5-6-3:ステンシル

手描きというのはもちろん大量生産には向いていませんが、残り2つは複製を可能にするものです。

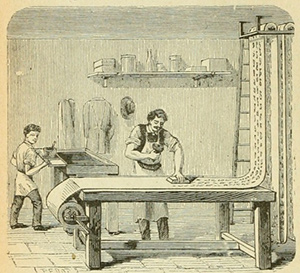

図5-6-4:木ブロック印刷

上図は1877年のフランスで描かれたもののようですが、このようなやり方は16世紀頃から変わらないものでしょう。非常に単純なやり方で、型にインクを塗って紙に判子のように押していくというものです。

また、木ブロックだと印刷をすればするほど徐々に摩耗して柄が変わっていってしまいますので、当時の版画の技術として既に使われていたエングレービングが後に印刷の版として使用されるようになります。いわゆる銅版画の一種で、銅の板に彫刻刀のような道具で柄を溝として削っていきます。その板にインクを流して表面を拭き取ると溝にインクが残り、次に紙をその版に押し当てて紙にインクを移すことで印刷を施すという流れになります。版自体が金属なので耐久性にすぐれ、また繊細な線もクリアに印刷ができるということで19世紀にリトグラフなどの別の版画技術が発明されるまでは、このような技法が主流でした。

5-6. 壁紙 (2)

カーペットの稿でも触れていますが、東洋世界の一方で西洋では中世来、貴族の邸宅の壁にはタペストリーが掛けられていました。当時の石の組積造の建物は、石の壁をスタッコ(漆喰)で塗り固めたり、あるいはその石の姿がそのまま室内風景に現れてきますので、それをタペストリーで覆って室内装飾としたものでした。またそれには断熱材としての意味合いもあったと言います。当然ですがそのような織物は当時でも大変高価なもので、一般庶民の課程では手の届かないものとなっていました。壁紙はそのようなタペストリーの安価な代替品としての位置づけが、当初は大きかったようです。そういうことで当時の壁紙の図柄はタペストリーを模したものとなっており、15,16世紀の画家のデューラー[Albrecht Dürer]も壁紙を描いています。

図5-6-2:The Triumphal Arch

1515年に製作されたこちらの壁紙は、神聖ローマ皇帝マキシミリアン1世の依頼を受けて描かれたもので、36枚の紙に195の木ブロックを版型として、3.57mx2.95mの大きさとなっています。壁紙とタペストリーの違いの1つに、壁紙は印刷によって大量生産ができるということで、こちらの壁紙は初刷で700セットが刷られて、宮殿や邸宅、役所などに貼られたとのことです。このように人の大きさを超える大きな印刷物を製作し、内容としては皇帝の権威を象徴するような建物が描かれていることは、ある意味でかなり早い段階における大型の印刷広告物の1つとして考えても良いでしょう。