新着情報

5-7. 鉄 (12)

パリ5区と言えばカルチェ・ラタン[Cartier Latin]と呼ばれるエリアでパリの中でも大学などが集中してあるような地区です。このカルチェ・ラタンの「ラタン」はラテン語という意味で、中世には大学と言えば神学だったので、神学の生徒がこのエリアに集まりラテン語で学習していたことからこのようなネーミングがついています。

このように文教地区のような場所に建ったのがこの図書館ですが、図書館というビルディングタイプを考えると、それまでは宮殿や貴族の邸宅、教会や修道院などに付属していたようなので、図書館というよりも図書室という性質のものだったように思います。つまりは単独の建物としてではなく、あくまでもメインの建物の付属的な位置づけで建てられていたという風に考えられます。一方でこのサント・ジュヌヴィエーヴ図書館は、一応は単独の図書館として建てられた、少なくともフランスでは最初の例であるということです。(ここで「一応」と書いたのは、この建物の隣にはフランス有数の進学高校として有名なアンリ4世高校があり、1796年に開校していることもあるので。)

このようなバックグラウンドを俯瞰した後で、建物の構成を見てみます。じつにシンプルな構成で平面的には通りに面して細長い長方形で直方体のボリューム、その背後に階段室のボリュームが飛び出しています。1階はエントランスホールとその両側に配された閉架書庫で、飛び出したボリュームの階段を経て2階に上がると閲覧スペース兼開架書庫という構成です。

図5-7-9:サント・ジュヌヴィエーヴ図書館1階

5-7. 鉄 (11)

このように18世紀鋼板から当時では建築とは言い難い構造物に使われてきた鉄ですが、19世紀中頃になるころには徐々に建築物にも使われるようになってきています。性格にどの建物が始めに鉄が構造体として使われたというのは筆者には断定できませんが、建築として鉄を使うことによってそれまでの建物では出来なかった空間を獲得できたという意味でエポックメイキングな作品として、いつも真っ先に思いつくのはパリで1851年に竣工したアンリ・ラブルースト[Henri Labrouste]設計のサント・ジュヌヴィエーヴ図書館[Bibliotèque Sainte-Genevieve]です。

図5-7-8:サント・ジュヌヴィエーヴ図書館

パリ5区のパンテオンの広場の一角に建てられているので、観光でパンテオンを訪れたことのある人ならばきっと目の脇の方で視界には一度は入っているはずの建物です。サント・ジュヌヴィエーヴはパリの守護聖人の一人として位置づけられている聖人で、この建物が建つ敷地はセーヌ川から坂を上った丘の上に位置しています。今では建物が建て込ん90でいるので見る影もありませんが、もとは[Montagne Sainte-Genevieve]サント・ジュヌヴィエーヴ山と呼ばれているような場所で、パリを見下ろす周辺よりも高い場所になっています。現在でもパリ市内の比較的見通しの良いところからパンテオンのドームの上部が見えるのは、この位置関係によるものです。

ちなみにパンテオンは1790年頃に竣工していますが、元々はサント・ジュヌヴィエーヴに献堂するためにスフロによって設計されたものです。その後、フランス革命を経て偉人を埋葬する墓所として位置づけられた後、ナポレオン時代に用途の変更があったものの、現在でも霊廟として位置づけられています。本人の意思は定かではないですが、ビクトル・ユゴーやエミール・ゾラ、アレクサンドル・デュマといったフランスを代表する作家、キュリー夫妻のような科学者、軍人、政治家などの墓所となっています。

5-7. 鉄 (10)

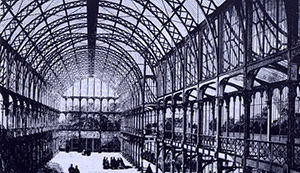

図5-7-7:水晶宮内観

クリスタル・パレスと言えば、サッカー好きならば馴染みがあるかもしれません。イングランド、プレミアリーグのチームでクリスタルパレスFCというチームがロンドンを本拠地としてありますが、その名の由来となっているのがこの建築物です。

この建物もエッフェル塔同様に1851年にロンドンで行われた万国博覧会に合わせてロンドン中心部、ハイドパークに建てられたものです。博覧会会場という旧来にないビルディングタイプを建てるために博覧会の委員会は国際コンペを開き、38カ国から245もの案が集まったそうですが、委員会は全ての案を退けて、自らレンガ造の案を新聞紙上に発表しました。そうしたら世論から大反対に遭い、その案も頓挫します。そんな紆余曲折の最中、庭園技師であるジョセフ・パクストンがこのプロジェクトに興味を示し、委員会に自身の案を持ち込んで新聞で発表したところ好評を博し、実現案に到ったという経緯があります。ここで驚きなのは設計者が建築家ではなくて、造園技師だということです。エッフェル塔もギュスターブ・エッフェルという構造設計者が設計していますが、やはりその当時の建築家たちは旧来のビルディングタイプとその形式から逸脱することが困難なことであったことが想像できます。

5-7. 鉄 (9)

産業革命を経て、まずは橋に鉄が使われるようになりました。なぜ建築物にすぐに使われるようにならなかったというと、以前も「ビルディングタイプ」の稿で述べていますが、多くの既存のビルディングタイプに対して組積造の建築のもののあり方が、あまりにも鉄の存在と距離が遠いものだったからと言うことに尽きると思います。端的に言えば、鉄を見たときに発想が建築物に及ばなかったのだろうということだと思います。それほど建築とうい概念は近代以前においてはある意味で固定的だったのだと想像できます。

一方で19世紀には産業革命以降の産業構造の変化に伴って、新たなビルディングタイプが登場してきました。恐らく当時の人々はそれらを建築物とは見なしていなかったでしょう。だからこそ、そのような新しいタイプに対して新しい素材である鉄が使われるようになったのだと考えられます。土木構造物で言えば先述のアイアンブリッジに始まり、1889年のパリ万博に合わせて建設されたエッフェル塔などが有名なものですが、建築では恐らくロンドン博覧会の際に建てられた水晶宮(クリスタル・パレス)が初期の鉄骨造建築での最も有名な例のひとつに挙げられるでしょう。

図5-7-6:水晶宮外観

5-7. 鉄 (8)

このたたら製鉄は近世まで継続して行われ、その後は開国を経て近代の製鉄方法を西欧から輸入することになります。

先述した近世までの西欧の製鉄ですが、いわゆるイギリスにおける産業革命を契機にその様相を大きく異なるものにします。その産業革命のきっかけとなったのが石炭の利用です。それまでは木炭を燃料として炉を焚いていましたが、森林資源を大量消費するもので、禿げ山を作ることもあったそうです。日本でも中国地方の山は一時はたたら製鉄によって禿げ山だらけの場所もあったようです。その代替燃料として登場したのが石炭ですが、石炭には硫黄が多く含まれていたそうで、それで精錬すると鉄がもろくなってしまったようです。それがなかなか石炭が使われなかった理由なようですが、石炭を一度蒸し焼きにして硫黄などの不純物を取り除いたコークスを利用したコークス炉を発明することによって、それをきっかけに爆発的な鉄の生産量を得ることに成功しました。また、その石炭を採掘するために発明された蒸気機関、および大量輸送を実現した蒸気機関車のおかげで産業革命と呼ばれる状況まで到達したということです。

図5-7-5:アイアンブリッジ

上図のアイアンブリッジはその産業革命の象徴的な遺産で、川の両岸を鉄や石炭を運ぶために1781年に架橋されました。建築では19世紀中頃に鉄の建築物が建てられるようになるので、鉄の構造物としては最古のものと考えても良いでしょう。